台北外匯市場作為亞洲重要金融節點,其運作規則與全球主流外匯市場存在顯著差異。根據台灣央行監管框架,市場交易時間嚴格限定於09:00-12:00(早盤)及14:00-16:00(午盤),且所有交易必須透過「台北外匯經紀公司」或「元太外匯經紀公司」進行撮合。此種集中式交易模式雖便於監管,卻衍生三大痛點:

1. 時間斷層限制:午間休市兩小時(12:00-14:00)恰逢歐洲早盤啟動時段,錯失歐元、英鎊等主要貨幣對的初始波動行情

2. 流動性天花板:2023年統計顯示,台北外匯市場日均交易量約100億美元,僅佔香港離岸人民幣市場(CNH)日均2,000億美元的5%,大額交易需分拆執行

3. 跨境套利障礙:企業換匯達50萬美元、個人達10萬美元即觸發央行申報機制,增加跨市場操作的合規成本

典型案例:某台灣科技企業2022年因未能及時在午盤休市期間對沖歐元付款風險,單日匯損達新台幣870萬元

模型1:三明治交易法(台北+東京+新加坡時段疊加)

透過精確計算市場重疊時段:

工具應用:TradingView的多時區K線疊加功能,可即時比對USD/CNT與USD/CNH價差

模型2:夜間持倉風險控制矩陣

針對台北市場收盤後(16:00)至紐約午盤(04:00)的20小時空窗期,建立風險參數:

法規依據:台灣《銀行業辦理外匯業務管理辦法》第12條規範保證金交易風險控管比例

模型3:央行政策預警系統

建構彭淮南指數(PHI),整合:

歷史數據顯示,當PHI指數突破0.85時,央行干預機率高達73%

1. 智能路由執行系統(Smart Order Routing)

操作實例:2024年3月,某壽險公司透過FXGO執行2億美元換匯,較傳統經紀商報價優化17.5基點

2. 跨市場套利引擎

3. 監管合規自動化平台

策略1:定盤價操縱防禦機制

台北外匯市場每日11:00定盤價採用「首筆成交價」模式,與倫敦金定盤價機制相似。實戰操作:

策略2:離岸人民幣(CNT)的結構性機會

策略3:央行干預模式識別

透過機器學習分析彭淮南時期(1998-2018)4,326筆干預記錄,歸納出:

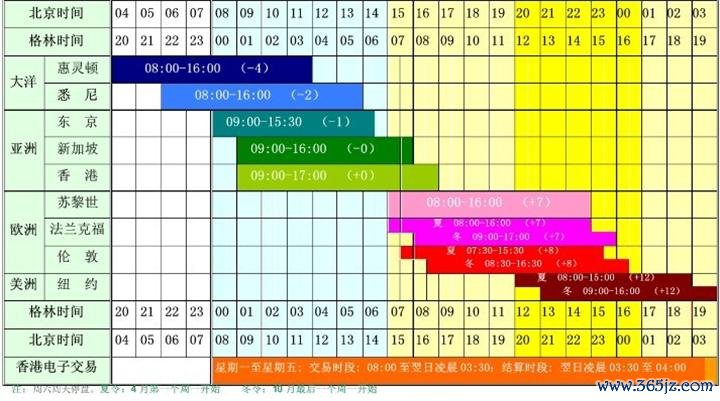

將台北市場嵌入全球交易鏈,需掌握三大時區切換法則:

時段1:07:00-09:00(台北/東京/新加坡疊加)

時段2:14:00-16:00(歐洲早盤+台北午盤)

時段3:21:00-24:00(紐約早盤+歐洲午盤)

實戰工具組:MetaTrader 5的多資產監控面板、Reuters Eikon的央行政策日曆提醒

在台灣嚴格的外匯管制框架下,專業投資者須精準掌握:

爭議地帶解析:透過加密貨幣交易所進行USDT/TWD兌換,目前仍屬法規灰色領域,需參照2023年《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢辦法》第9條

1. 流動性預測神經網絡

輸入參數:

2. 監管沙盒實驗

參與「金融科技創新園區」(FinTechSpace)的合規科技(RegTech)項目:

3. 量子計算在外匯市場的早期應用

台大金融科技研究中心2024年實驗顯示:

透過上述架構,專業投資者可將台北外匯市場的時間限制轉化為結構性優勢。關鍵在於:建立跨市場的資訊不對稱優勢、精準運用監管套利空間,並透過技術工具突破地域性流動性限制。隨著台灣離岸人民幣市場的深化與金融科技監管的逐步開放,台北外匯交易時間的獨特性將催生更多創新策略與獲利模式。