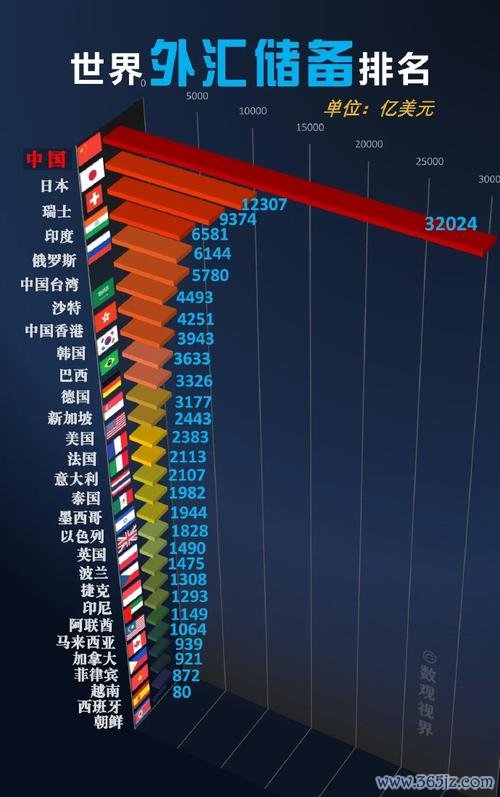

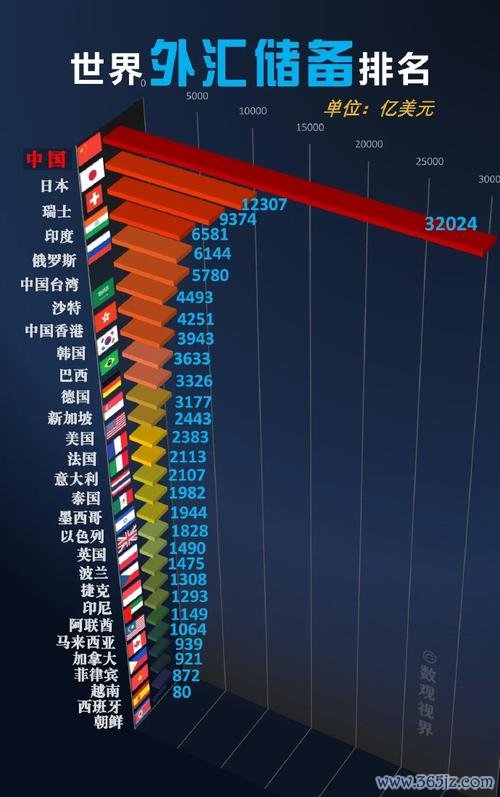

一、2025年全球外匯儲備排名概覽

根據國際貨幣基金組織(IMF)及多國央行最新數據,2025年全球外匯儲備排名呈現穩中有變的格局。中國以32,272億美元的外匯儲備穩居榜首,日本(13,560億美元)與瑞士(8,961億美元)分列第二、第三名。前十名中,新興經濟體如印度(4,658億美元)、俄羅斯(4,357億美元)與沙特阿拉伯(4,358億美元)持續崛起,而傳統經濟體如德國(2,730億美元)則面臨儲備增速放緩的壓力。

關鍵數據亮點:

中國:外匯儲備連續兩年突破3.2兆美元,得益於貿易順差穩健與人民幣國際化進程加速。

日本:儲備規模因日圓貶值與干預匯市消耗,較2024年減少約2,850億美元,創2000年以來最大單月跌幅。

俄羅斯:受西方制裁影響,持續推動「去美元化」,外匯儲備中人民幣佔比提升至30%,並計劃於2025年6月全面停用美元交易。

中國:外匯儲備連續兩年突破3.2兆美元,得益於貿易順差穩健與人民幣國際化進程加速。

日本:儲備規模因日圓貶值與干預匯市消耗,較2024年減少約2,850億美元,創2000年以來最大單月跌幅。

俄羅斯:受西方制裁影響,持續推動「去美元化」,外匯儲備中人民幣佔比提升至30%,並計劃於2025年6月全面停用美元交易。

二、市場動態與行情分析

1. 美元指數波動與儲備結構調整

2025年美元指數在聯準會政策搖擺中維持高檔震盪,促使多國調整外匯儲備幣種配置。例如:

中國:降低美元資產比重至58%(2024年為62%),增持歐元、黃金及特別提款權(SDR),以分散匯率風險。

俄羅斯:外匯儲備中美元佔比已降至10%以下,人民幣與黃金合計佔比逾60%,反映地緣政治驅動的戰略轉型。

2. 新興市場分化加劇

2. 新興市場分化加劇

印度與沙特阿拉伯:憑藉服務業出口擴張(印度)與油價反彈(沙特),儲備規模分別增長6%與4.5%,成為新興經濟體中的亮點。

韓國與巴西:受本幣貶值拖累,韓國外匯儲備降至4,092億美元(近五年新低),巴西則因資本外流壓力,儲備增長停滯。

3. 央行干預與政策博弈

日本:為遏制日圓貶值,2024年動用近9.8兆日圓干預匯市,導致儲備消耗加劇,未來政策空間受限。

瑞士:作為避險貨幣發行國,其外匯儲備中黃金佔比高達25%,在歐元區經濟疲軟時發揮穩定作用。

三、專業外匯知識:儲備管理的核心邏輯

1. 外匯儲備的功能與風險平衡

外匯儲備不僅是國際支付的「安全墊」,更需在流動性、收益性與安全性間取得平衡:

流動性管理:例如韓國通過與國際機構的貨幣互換協議(如擴展至650億美元),緩解短期美元流動性危機。

收益性優化:中國通過增持收益率較高的新興市場債券與基礎設施投資,提升儲備回報率。

安全性考量:俄羅斯的去美元化案例顯示,過度依賴單一貨幣可能加劇地緣風險敞口。

2. 儲備充足率的評估框架

國際通行標準建議,一國外匯儲備應至少覆蓋:

3個月的進口額

短期外債的100%

廣義貨幣(M2)的20%

以中國為例,其儲備規模相當於18個月的進口額,顯示極高的安全邊際;而印度僅覆蓋11個月,需警惕外部衝擊。

3. 外匯儲備與貨幣政策的聯動性

沖銷操作:當外匯儲備因貿易順差被動增加時,央行需發行債券回收流動性,避免通膨壓力(如中國2025年2月外匯占款減少182億美元)。

匯率錨定:沙特阿拉伯將外匯儲備與油美元掛鉤,通過固定匯率制度維持經濟穩定性。

四、未來趨勢與投資啟示

1. 多元化儲備結構成主流

增持黃金:2025年全球央行黃金淨購買量同比增長15%,反映對非信用資產的偏好。

數位貨幣試點:中國與新加坡探索央行數位貨幣(CBDC)跨境結算,可能重塑外匯儲備形態。

2. 地緣政治與氣候變遷的雙重影響

制裁風險:俄羅斯案例顯示,儲備資產需具備「抗制裁屬性」,如加密黃金或中立國資產。

綠色金融:歐盟擬將外匯儲備與綠色債券掛鉤,推動儲備管理ESG轉型。

3. 投資者策略建議

關注儲備變動指標:一國外匯儲備的增減可預判其貨幣政策與匯率走向(如日圓貶值與日本儲備消耗的關聯性)。

分散幣種風險:參考央行配置邏輯,在投資組合中增加歐元、人民幣等非美元資產。

結語

2025年全球外匯儲備排名不僅是經濟實力的縮影,更隱含政策選擇與市場博弈的深層邏輯。對投資者而言,需緊盯央行動態、地緣風險與貨幣政策轉向,方能在外匯市場的波動中把握先機。對各國而言,如何在「安全」與「效率」間優化儲備管理,將是後疫情時代經濟韌性的關鍵考驗。

(以上數據及分析綜合自IMF、各國央行公告及行業權威報告)

2. 新興市場分化加劇

2. 新興市場分化加劇