外匯作為國際經濟的「血液」,其本質是國家信用貨幣化的國際流通憑證。當持有美元時,實質上是持有美國償債承諾、聯儲局政策預期及全球對其綜合國力的信任投票。這種信用背書機制使外匯具備三大核心功能:

1. 國際結算媒介:跨國貿易中,如中國企業進口10萬美元設備時,需通過外匯完成人民幣與美元的價值轉換,這過程涉及信用背書與清算體系雙重保障。

2. 資產流通載體:外幣存款、債券、股票等資產形式(如日本國債或蘋果公司股票)的跨境持有,實質是對發行國經濟實力的長期押注。

3. 風險定價工具:2025年3月美元指數在103.60附近震盪時,其波動不僅反映美聯儲政策,更隱含對全球地緣風險(如土耳其里拉暴跌3.7%)的避險需求。

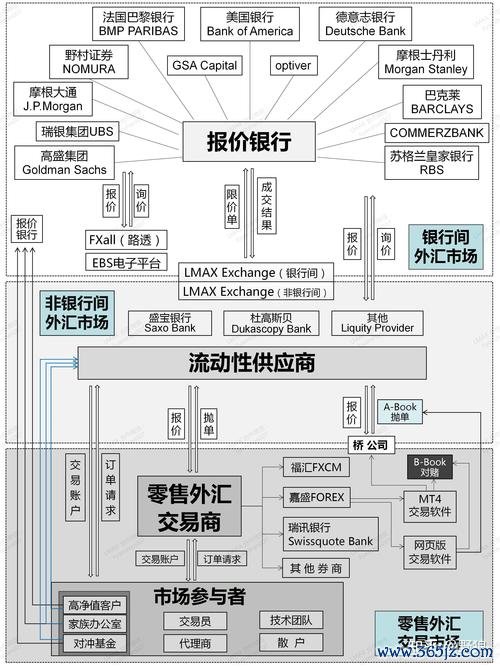

全球日均6萬億美元的交易量,構建出獨特的市場生態:

當前市場呈現三大矛盾主線:

1. 美元「韌性悖論」:美聯儲維持利率4.25%-4.5%,但核心PCE通脹預期上調至2.8%,形成「政策鷹派」與「經濟軟着陸」預期的角力。技術面美元指數103.20-104.00區間震盪,若跌破103關口可能觸發程式化拋售潮。

2. 新興市場貨幣危機傳導:土耳其里拉因政治動盪單周暴跌3.7%,連帶俄羅斯盧布貶破84.92,反映地緣風險溢價(GPR指數)攀升對風險資產的壓制效應。

3. 人民幣雙向波動新常態:在岸人民幣7.20-7.28區間整理,背後是中國社融增量2.24萬億與美國關稅威脅的拉鋸,SWIFT數據顯示人民幣支付佔比升至4.33%,國際化進程對沖外部壓力。

1. 三維分析模型

2. 風險控制體系

五、未來趨勢展望:數字貨幣衝擊與多極貨幣體系的萌芽

五、未來趨勢展望:數字貨幣衝擊與多極貨幣體系的萌芽1. CBDC(央行數字貨幣)的重構效應:中國數字人民幣跨境結算試點加速,可能削弱SWIFT系統的美元結算壟斷,形成「數字貨幣走廊」新生態。

2. 區域貨幣聯盟崛起:東盟正在探討「亞元」結算機制,歐元區擴容(如克羅地亞加入)強化多極化趨勢,外匯市場將從「美元單極」向「多極競合」演變。

3. AI交易革命:算法交易占比已超60%,基於機器學習的「情緒感知模型」可實時解析央行聲明語義(如聯儲局「耐心」措辭的鷹鴿轉換),較傳統技術分析提速300毫秒。

結語

結語外匯市場的本質是國家信用與全球資本流動的動態平衡器。在2025年這個「黑天鵝」與「灰犀牛」並存的年份,交易者需建構「宏觀視野+微觀觸覺」的複合能力,方能在國際結算與資產流通的巨浪中穩健航行。無論是透過英鎊波動捕捉英國央行政策轉向,還是利用日元避險屬性對沖地緣風險,核心在於深刻理解:每一筆外匯交易的背後,都是對世界經濟脈動的精准把脈。