(作者:外匯市場首席分析師|2025年3月23日)

外匯管制作為國家宏觀調控的關鍵工具,其核心目標是通過規範跨境資金流動來實現國際收支平衡、匯率穩定及金融安全。從政策演變來看,中國的外匯管理已從早期「強制結售匯」的行政干預模式,逐步轉向「宏觀審慎+微觀監管」的雙軌制框架。

1. 政策工具的動態調整機制

根據中國外匯管理局最新數據(2024年底),外匯儲備規模穩定在3.1萬億美元,這為匯率調控提供了充足彈藥。例如,2025年3月央行通過上調「跨境融資宏觀審慎調節參數」至1.75,將境內企業境外融資上限提高25%,有效對沖美元流動性緊縮壓力。此類工具運用體現了「逆週期調節」理念:當市場出現單邊貶值預期時,通過擴大資本流入緩解供求失衡。

2. 風險防控的層級化設計

現行體系包含三層防火牆:

此設計在2025年初成功遏制了離岸人民幣匯率突破7.35的壓力,將波動率控制在年化6.2%的合理區間。

當前監管科技(RegTech)已深度嵌入外匯管理體系。根據外匯局2025年工作會議披露,區塊鏈技術在外匯收支追溯中的應用覆蓋率達78%,實現了「資金流-信息流-貨物流」的實時交叉驗證。

1. 大數據監測模型的突破

2. 監管協同效應的強化

跨境資金監控已突破外匯局單一部門職能,形成「央行-外匯局-商務部-海關」四維聯動機制。以粵港澳大灣區試點為例,通過整合深港兩地的貿易數據與外匯申報信息,將企業跨境收付匯審批時效壓縮至2小時內。

外匯管制的有效性最終體現為金融市場的風險吸收能力。本文選取兩個典型案例進行驗證:

案例1:2025年1月匯率超調事件的處置

當月在岸人民幣一度跌破7.3,觸發「三位一體」響應機制:

政策組合使匯率在一週內回彈至7.18,波動率較2015年「811匯改」時期下降43%。

案例2:跨境電商資金流的監管套利堵截

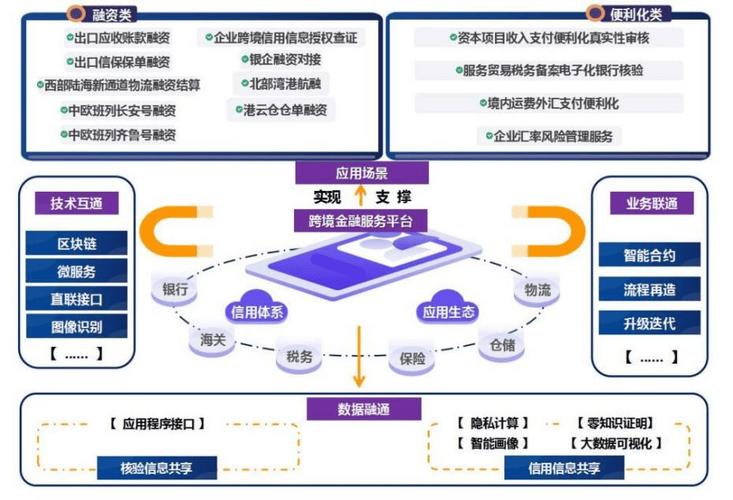

針對部分企業利用「貿易項下分拆支付」規避額度管理,外匯局升級「跨境金融服務平台」的AI審查模組,新增「同一收款方7日累計交易預警」功能。2025年Q1數據顯示,異常交易攔截量同比增長62%,合規資金佔比提升至91%。

在當前的監管框架下,機構投資者需重構外匯風險管理模型:

1. 企業端的避險工具創新

2. 金融機構的服務模式轉型

頭部銀行已推出「跨境資金池3.0」方案,整合本外幣跨境調撥、稅務優化及合規諮詢功能。以工商銀行為例,該服務幫助客戶將資金歸集效率提升70%,同時滿足外匯局「宏觀審慎係數」考核要求。

隨著人民幣國際化進程加速(2025年SWIFT佔比升至3.2%),外匯管制將面臨兩大轉型:

1. 從「流量管理」到「存量優化」

現行以額度審批為核心的監管模式,可能逐步過渡至「資產負債表健康度評估」。例如,對企業跨境融資引入「淨敞口/淨資產」比例限制,替代簡單的總量管控。

2. 數字貨幣帶來的監管革命

數字人民幣(e-CNY)的跨境試點已覆蓋29個國家,其可編程特性使外匯局能嵌入「智能合約」條件(如限定資金用途、設置有效期),實現穿透式監管。但需警惕去中心化金融(DeFi)平台可能形成的監管盲區。

結論

外匯管制與跨境資金監控的本質,是在全球化背景下構建「有管理的浮動」機制。2025年的實踐表明,通過科技賦能、工具創新與國際協調,中國正探索出一條兼顧開放效率與金融穩定的特色路徑。對市場參與者而言,唯有深度理解政策邏輯,並將其納入風險定價模型,才能在動盪環境中把握結構性機遇。

(數據來源:中國外匯管理局、中國人民銀行、跨境金融服務平台)

--

參考文獻

外匯管制的法定職能與國際收支調節機制

跨境支付合規框架與技術工具創新

宏觀審慎與微觀監管的協同效應

匯率穩定工具的實證分析與市場影響

監管科技在跨境資金監控中的應用進展

國際監管經驗比較與政策前瞻