(文/外匯市場分析師)

1. 個人便利化額度的政策定位

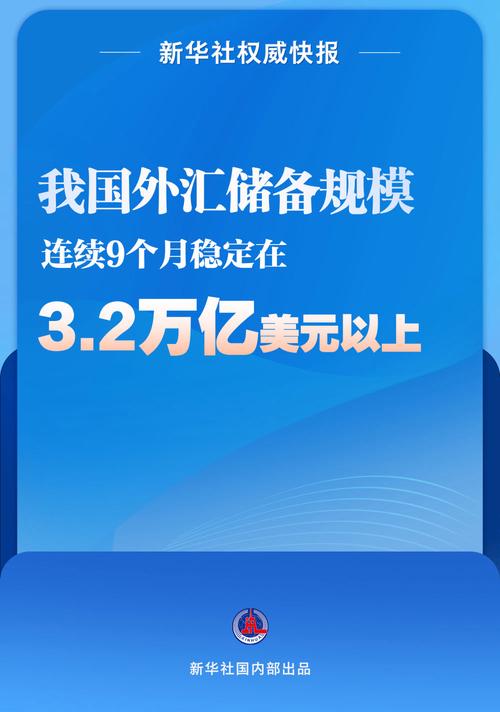

根據《個人外匯管理辦法實施細則》,2025年中國境內居民仍享有每人每年等值5萬美元的便利化購匯與結匯額度。此額度設計旨在平衡「防範資本外流」與「便利居民合理用匯需求」的雙重目標。從市場影響看,2024年人民幣匯率波動加劇(美元兌人民幣全年振幅達8.7%),促使外管局進一步強化額度管理的「閘門效應」,但同時也放寬了教育、醫療等剛需場景的審核效率。

2. 跨境資金流動的結構性變化

數據顯示,2024年個人購匯需求中,留學(佔比37%)、境外消費(28%)仍為主力,但「跨境資產配置」隱性需求顯著增長,尤其香港保險產品(如儲蓄險、分紅險)的保費支付佔比同比提升12%。這與全球貨幣政策分化(美聯儲降息週期與中國穩健貨幣政策)密切相關,美元資產的避險屬性進一步強化個人外匯需求的複雜性。

3. 監管技術升級:穿透式審查與AI風控

2025年外匯管理系統已全面接入央行「跨境資金流動監測平台」,實現對分拆交易、虛假申報的實時預警。例如,多個親屬帳戶短期內向同一境外帳戶匯款,即使單筆低於5萬美元,系統仍可通過關聯性分析判定為違規。

1. 特殊用途購匯:剛性需求的綠色通道

2. 家庭額度整合:直系親屬的協同效應

3. 非便利化工具創新:信用卡與電子支付

4. 境外收入留存:高淨值人群的合規路徑

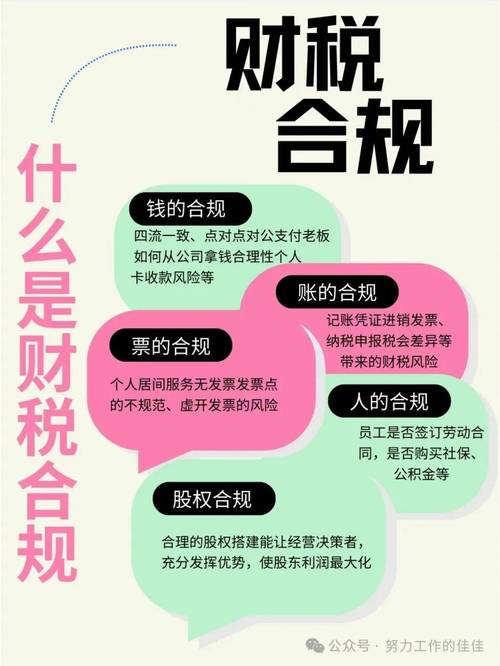

1. 分拆購匯的高壓線

2024年外管局通報的違規案例中,63%涉及「螞蟻搬家」式分拆交易,典型模式包括:

後果包括2年內凍結便利化額度、納入徵信黑名單,甚至追究洗錢罪責。

2. 虛假申報的技術性識別

銀行風控系統已引入「材料交叉驗證」機制,例如留學購匯需匹配簽證有效期與學費支付時間差,若材料時間邏輯矛盾(如繳費日期早於錄取通知書簽發日),將直接駁回申請。

3. 灰色渠道的潛在危機

地下錢莊與虛擬貨幣(如USDT)通道雖看似便捷,但2024年上海某案例顯示,通過泰達幣轉移58萬美元的當事人被判「非法經營罪」,並處沒收全部資金。

1. 政策動向預測

2. 匯率波動下的對沖策略

3. 合規科技(RegTech)的賦能

2025年多家銀行推出「智能購匯助手」,通過AI算法為用戶生成最優換匯路徑。例如,輸入「支付香港保誠儲蓄險首期保費10萬美元」,系統將自動匹配「50%便利化額度+30%直系親屬額度+20%境外收入」的合規方案。

2025年的個人外匯管理,本質是「政策剛性」與「市場柔性」的動態平衡。對投資者而言,與其尋求監管套利,不如深度理解政策邏輯,善用親屬協同、境外收入留存、金融工具對沖等合規路徑。正如外管局強調:「陽光化方案的成本永遠低於灰色地帶的潛在代價。」在全球經濟格局重塑的當下,唯有將合規意識嵌入資產配置底層邏輯,方能實現風險可控的跨境財富增值。

(注:本文數據與政策引用自國家外匯管理局公告及公開市場資料,操作建議需根據個人情況諮詢專業機構。)

個人外匯額度使用場景與特殊用途審批流程

分拆購匯風險與合規親屬聯動操作指南

香港保險配置與外匯額度整合策略

跨境支付工具創新與額度規避技術分析

境外資金回流政策與實務限制

銀行外匯業務監管技術升級動態

外匯管制紅線與違規案例司法解釋