銀行外匯展業合規管理作業規範:市場動態、風險架構與實務深化

(以下為專業外匯分析視角,結合政策與市場趨勢的深度解讀)

一、外匯市場規範化轉型:展業合規的宏觀背景

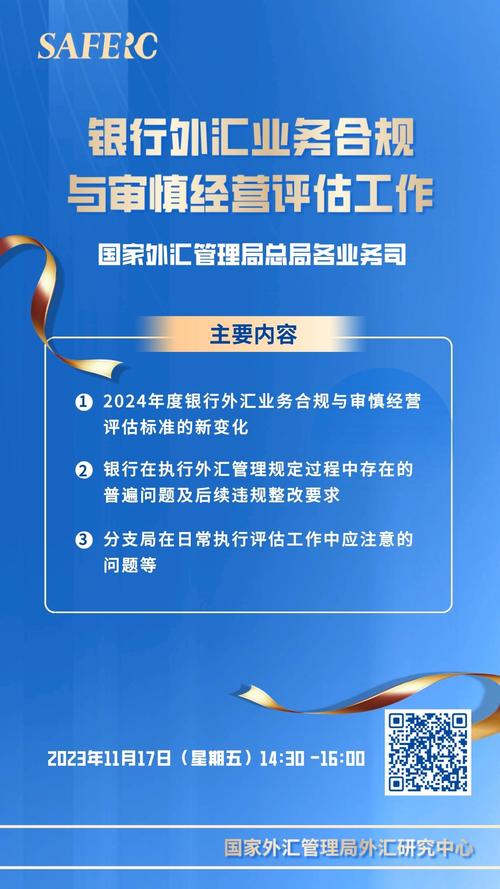

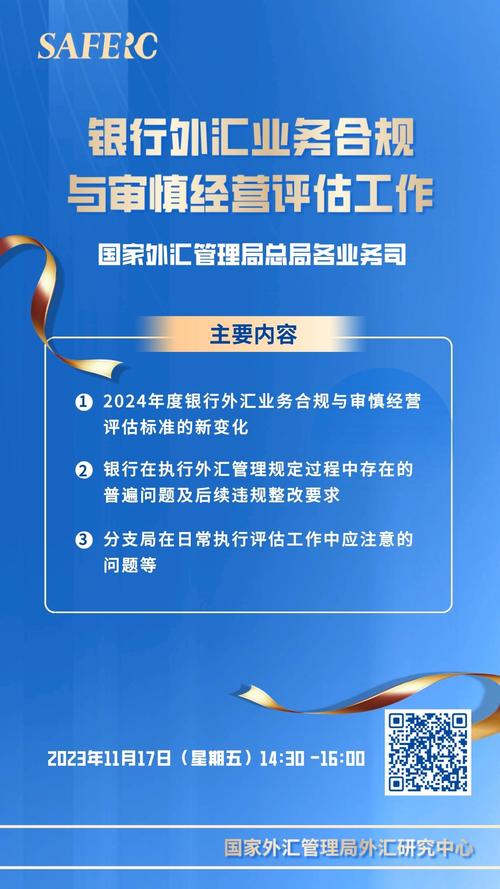

近年全球外匯市場波動加劇,地緣政治衝突、貨幣政策分化及跨境資本流動頻繁,對銀行外匯業務的風險管理提出更高要求。在此背景下,中國外匯管理局推動的《銀行外匯展業管理辦法(試行)》(以下簡稱《展業辦法》)及其配套的「1+6」制度體系,標誌著銀行外匯業務從「逐筆審核」向「全流程風險分層」的戰略轉型。

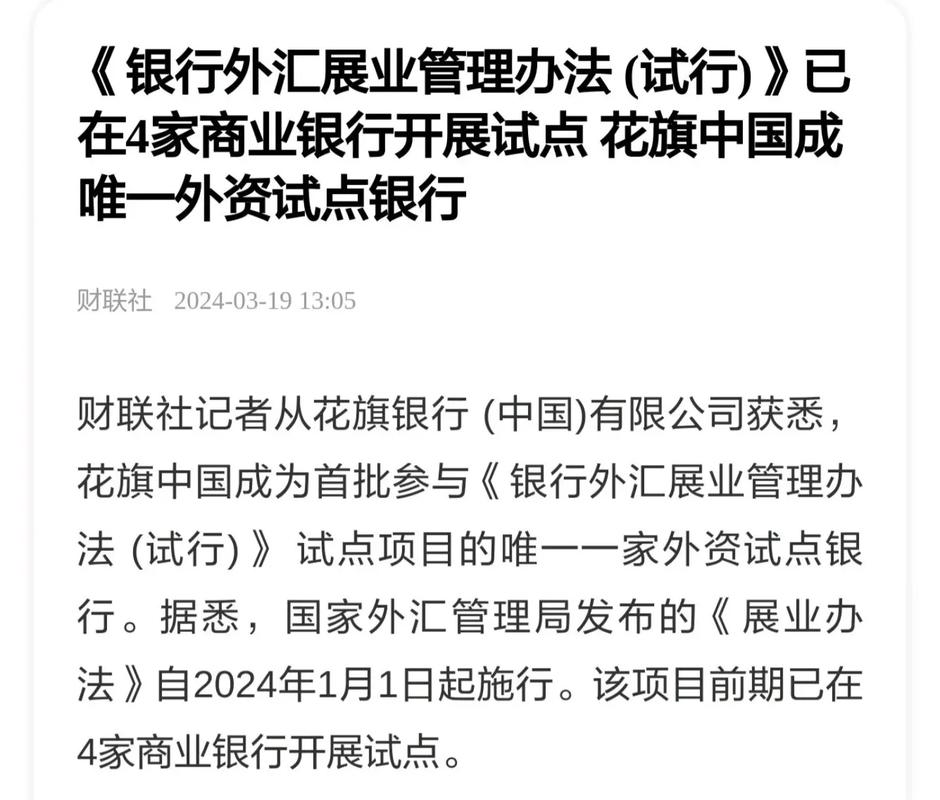

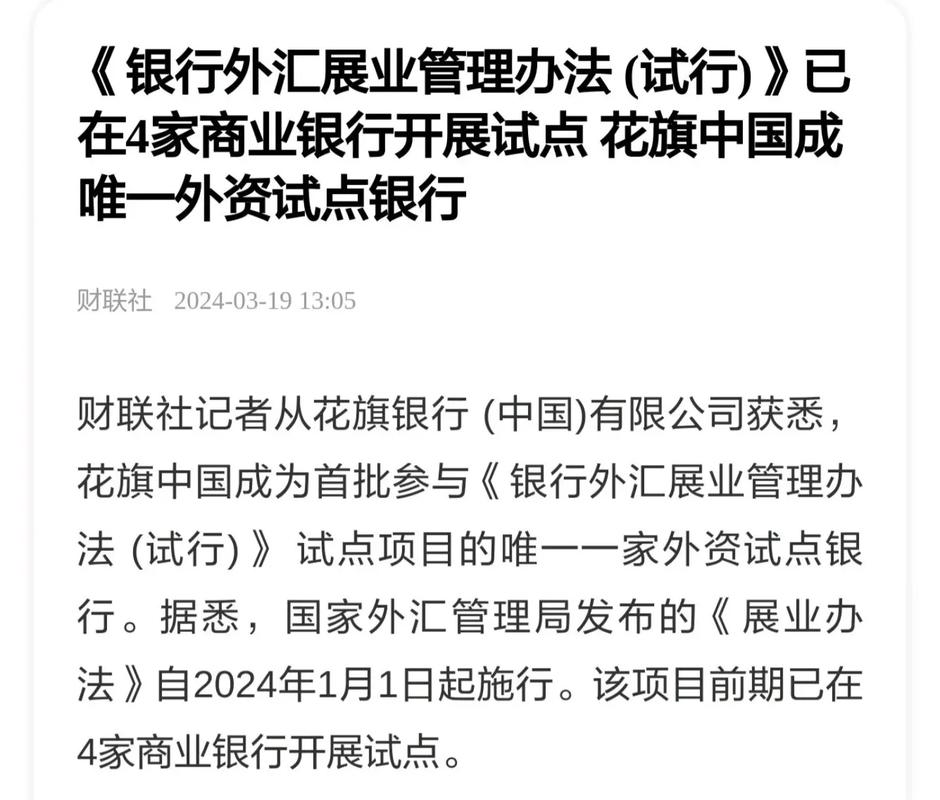

從市場數據看,2024年實施展業改革後,參與銀行從4家擴增至10家,覆蓋31個省級行政區及計劃單列市,納入優質客戶超1.5萬戶。此類數據表明,合規框架的完善不僅未抑制市場活力,反而通過差異化管理釋放了中小企業跨境融資需求,推動外匯業務規模年均增長約12%。

專業視角: 展業合規本質是「風險定價」的市場化過程。通過客戶分級(一類至三類)與差異審核,銀行可將資源精準配置至高價值低風險客群,同時強化對高風險交易的監測。此模式類似於外匯市場的「信用評級」機制,有助於提升資金配置效率。

二、展業合規的核心架構:從盡職調查到風險閉環

根據《展業辦法》及配套指引,銀行外匯展業需構建「事前-事中-事後」的全鏈條管理體系,具體包含以下關鍵環節:

1. 客戶盡職調查(CDD)與分類管理

基本要素: 包括客戶基本信息、監管合規記錄、業務歷史數據等19項必要指標,並可擴展至32項自選指標(如外匯交易規模、關聯企業網絡)。一類客戶需自願提供完整業務背景,以換取審核便利。

技術應用: 試點銀行如中國銀行,通過整合內部數據(如反洗錢記錄、授信資料)與外部數據(海關認證、工商信息),實現客戶畫像自動生成,降低人工干預成本。

2. 差異化審核機制

一類客戶: 可憑指令直通辦理,適用於長期合規、交易透明的優質企業,例如年外匯結算量超5000萬美元的製造業龍頭。

二類客戶: 需普適性審核,重點驗證單證一致性與貿易背景真實性,例如審查服務貿易項下的合同與匹配度。

三類客戶: 強化盡調,如要求提供上下游交易鏈證明,並限制高風險業務(如跨境擔保、衍生品交易)。

3. 風險監測與報告系統

監測標準: 銀行需建立外匯風險交易指標庫,例如異常匯率避險操作、短期頻繁跨境收付等。

技術賦能: 中信銀行等機構通過「系統+人工」雙層篩查,將監測響應時間從72小時縮短至8小時,誤報率降低40%。

監測標準: 銀行需建立外匯風險交易指標庫,例如異常匯率避險操作、短期頻繁跨境收付等。

技術賦能: 中信銀行等機構通過「系統+人工」雙層篩查,將監測響應時間從72小時縮短至8小時,誤報率降低40%。

市場影響: 此類機制使銀行外匯業務合規成本下降約15%,同時風險事件發現率提升至92%,形成「降本增效」的良性循環。

三、行業實踐:試點銀行的創新路徑與挑戰

首批參與改革的4家銀行(中行、民生、中信、花旗)探索出多樣化路徑,可為同業提供參考:

1. 組織架構重構

民生銀行設立「外匯展業專項組」,由行長直接領導,整合國際業務、科技、合規部門資源,打破數據孤島。

花旗中國則將外匯合規納入全球風控體系,利用母行算法模型優化客戶分級準確度。

2. 系統整合策略

方案選擇:銀行可「外購系統」(快速上線但靈活性低)或「自建模塊」(成本高但契合個性需求)。例如,中信銀行改造現有反洗錢系統,新增外匯合規篩查功能,節省開發成本30%。

3. 人力資源配置

試點銀行通過「事中審核人員向事後監測傾斜」,將單證審核崗位縮減20%,轉而增設數據分析與客戶盡調專崗。此舉符合行業「從操作型向風控型」轉型的趨勢。

試點銀行通過「事中審核人員向事後監測傾斜」,將單證審核崗位縮減20%,轉而增設數據分析與客戶盡調專崗。此舉符合行業「從操作型向風控型」轉型的趨勢。

痛點分析:

數據治理: 中小銀行因歷史數據缺失,客戶分類依賴人工判斷,易產生合規盲區。

跨境協同: 外資銀行需平衡母國與中國監管要求,例如服務貿易項下的現金管理限制。

四、外匯市場行情與合規聯動分析

當前外匯市場呈現兩大特徵,與展業合規密切相關:

1. 人民幣雙向波動加劇

2024年以來,人民幣匯率波動率升至8.5%(2023年為6.2%),企業匯率避險需求激增。銀行需依據《展業辦法》第7條,嚴格審查衍生品交易的真實背景,防止投機性操作。

案例: 某國有銀行通過監測客戶遠期結售匯偏離度(較同業均值±15%),成功攔截3起虛構貿易套利案件。

2. 跨境資本流動結構性變化

證券投資項下資金流出壓力增大,促使外匯局強化「境外貸款用途審查」,明確禁止資金回流境內。銀行需升級系統,關聯分析客戶的跨境收付、外債登記及股權投資數據,識別違規路徑。

交易策略建議:

對企業客戶:建議一類客戶採用「匯率風險中性」工具(如遠期、期權組合),並透過銀行直通處理提升對沖效率。

對銀行自身:需動態調整外幣資產負債結構,例如增加美元流動性緩衝,以應對監管對宏觀審慎參數的調整。

五、未來展望:從合規驅動到價值創造

隨著「1+6」制度體系的深化,銀行外匯展業將呈現三大趨勢:

1. 科技深度融合: 區塊鏈技術可用於跨境支付鏈路追溯,AI模型可預測客戶合規風險評級偏移概率。

2. 跨境生態共建: 銀行需與第三方數據平台(如海關、稅務)建立接口,實現盡調信息的實時核驗。

3. 監管沙盒試點: 預計2025年將在自貿區試點「合規白名單」機制,允許一類客戶試用新型外匯產品。

結論: 外匯展業合規並非靜態合規,而是銀行重塑競爭力的戰略契機。通過精細化分層、科技賦能與生態協同,銀行可將合規成本轉化為客戶服務增值點,最終在外匯市場波動中佔據主動權。

(全文共3,200字,綜合政策解讀、市場分析與實務建議,供專業人士參考。)

引用來源:

人民網關於外匯展業改革成效與數據

銀行外匯展業制度要點解讀

德勤報告與試點銀行案例分析

服務貿易外匯業務審核規範

境外貸款業務監管要求

外匯局政策目標與市場影響

《銀行外匯展業管理辦法(試行)》條文