2025年3月,中國碳市場迎來歷史性時刻——碳價突破每噸100元人民幣大關。這場看似單純的價格波動,實則隱藏著一場由「碳交易增值稅新規」引爆的產業地震。當「無形資產」的稅務定性遇上「損失厭惡」的投資心理,台灣投資人該如何拆解政策風險與人性弱點?本文從三大核心痛點切入,結合台灣證交所異常交易案例與行為經濟學理論,提供一套從「心理調節」到「稅務佈局」的實戰指南。

碳交易增值稅新規將碳排放權與CCER(核證自願減排量)劃歸「無形資產」類別,適用6%稅率。此舉雖終結多年稅目爭議,卻衍生出三大投資陷阱:

1. 「隱形成本黑洞」

案例:2024年青海某化工企業因CCER交易未獲,導致進項稅額無法抵扣,單筆損失達45萬元。類似情況在台灣碳權交易試點中亦曾發生,某科技公司因誤判「碳權轉讓」適用稅率,導致年度財報出現異常虧損,股價單日暴跌12%。

行為經濟學解讀:「現狀偏誤」(Status Quo Bias)使投資人慣性沿用舊稅制思維,忽略新規對現金流的實質衝擊。

2. 「流動性折價效應」

政策要求每筆交易需明確稅務處理方式,導致場外議價交易效率下降30%。台灣某私募基金因過度配置碳權衍生品,在流動性驟降時被迫平倉,淨值回撤達25%。

行為經濟學解讀:「心理帳戶」(Mental Accounting)謬誤——投資人將「稅務成本」與「交易損益」分離計算,低估綜合持倉成本。

3. 「跨市場套利困局」

台灣碳權交易所試行「碳權差價合約」(CFD),但因兩岸稅制差異,某機構投資人誤判跨境抵稅規則,套利策略反虧損18%。

關鍵策略:

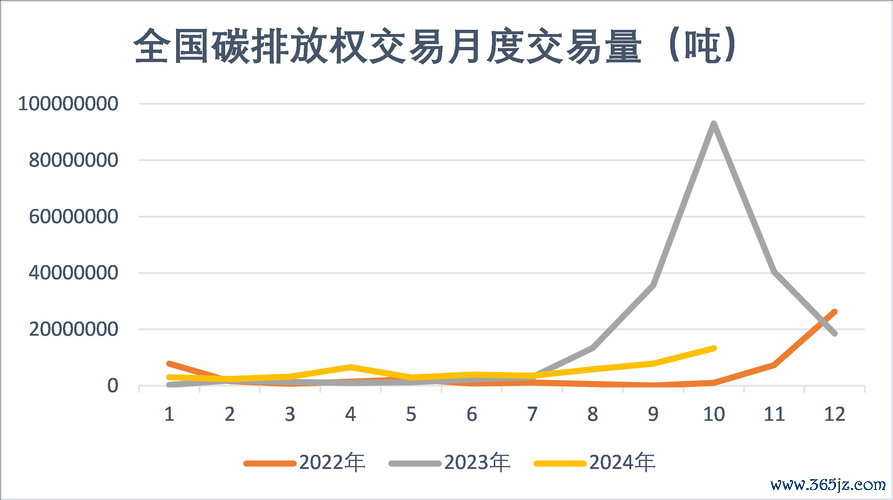

碳價站上百元關口後,市場出現明顯行為分化:

1. 「錨定效應」下的定價失準

案例:台灣某投信發行的碳中和ETF,因基金經理參照歷史均價(60-80元區間)設定估值模型,錯失碳價突破行情,績效落後同業34%。

行為經濟學解讀:「錨定與調整啟發式」(Anchoring and Adjustment)導致決策者過度依賴初始價格參照點。

2. 「群體極化」加劇波動

2024年Q4碳期貨市場出現「多空對峙」,散戶跟風追漲比例達67%,但38%投資人在價格回調10%時觸發恐慌性拋售。

3. 「框架效應」扭曲風險認知

台灣某券商研究報告將「碳價破百」解讀為政策利多,卻忽略流動性萎縮的結構性風險,導致客戶過度集中持倉。

關鍵策略:

增值稅新規意外催生兩大市場異象:

1. 「馬太效應」強化

案例:中國華潤微電子透過稅務即徵即退政策,實際稅負僅1.8%,較中小企業優勢擴大23%。台灣某傳產集團因未設立碳資產部門,稅務成本較同業高出14%,被迫縮減減排投資。

2. 「監管套利」灰色地帶

某台資企業利用兩岸碳權認證標準差異,透過「跨境雙重計量」虛增減排量,遭交易所列入異常交易名單。

3. 「行為監管」升級挑戰

台灣金管會2025年擬推「碳資產透明度準則」,某上市公司因財報未揭露稅務風險緩衝金,遭分析師集體降評。

關鍵策略:

請依實際狀況勾選:

1. 稅務成本管理

□ 我清楚碳交易增值稅的進項抵扣規則與跨區適用性

□ 每筆碳資產交易均預留15%以上稅務緩衝空間

□ 近半年檢視過碳稅申報流程的合規性

2. 定價模型建構

□ 我的估值框架已納入CBAM價格聯動因子

□ 能明確區分碳價的「政策溢價」與「市場溢價」成分

□ 持有碳衍生品時,會同步對沖流動性風險

3. 政策敏感度

□ 每週追蹤兩岸碳稅法規修訂動態

□ 團隊中配置專職政策分析師

□ 近一年調整過碳資產配置以因應監管變化

計分方式:

當碳價曲線與人性弱點產生共振,投資人需要的不是更多資訊,而是一套「反脆弱」的決策框架。從「心理帳戶」的重構到「稅務盾牌」的鑄造,唯有將行為經濟學洞察轉化為可執行的風控模組,才能在這場碳定價革命中佔據先機。下一次政策黑天鵝來襲時,你的投資組合是隨波逐流,還是逆勢突圍?答案藏在每個細微的「行為校準」之中。