2025年3月,台灣證交所對某運動品牌開出500萬元罰單。該公司聲稱取得「巴黎奧運獨家合作」,股價在兩週內暴漲48%,隨後被揭露僅是授權經銷商資格,且合約金額不足營收1%。此案重演了2016年成霖(9934)延遲披露子公司虧損遭罰的套路,更凸顯奧運題材的「題材泡沫化」風險。

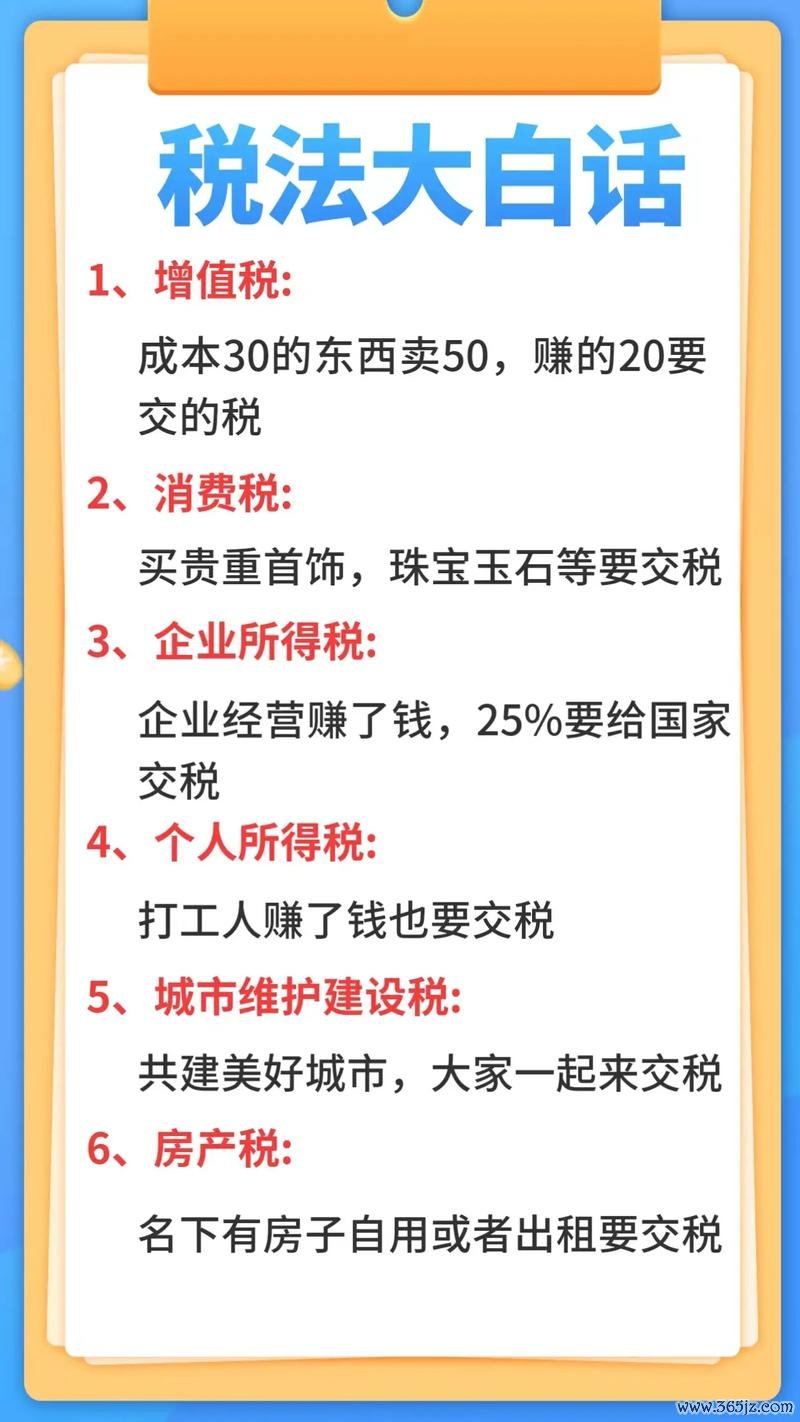

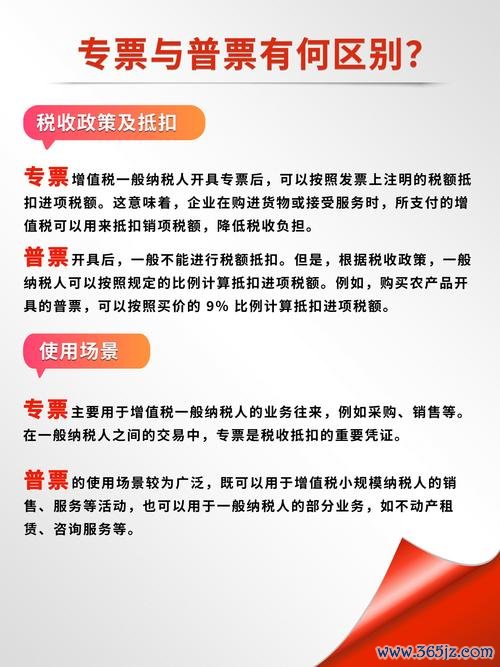

值得關注的是,這類企業常利用稅務規劃漏洞創造短期獲利假象。例如在財報中將奧運授權費拆分為「長期無形資產攤銷」,或透過境外子公司交易規避證券交易稅。散戶論壇「股海老船長」有網友質疑:「這些公司炒完奧運題材就減資,根本是合法割韭菜!」

回顧2016年里約奧運,台灣運動股在賽前三個月平均漲幅達35%,但閉幕後30日內暴跌12%。其中,某製鞋大廠股價從152元崩至89元,主因是奧運訂單僅占當年營收7%,卻被市場過度解讀為「轉型契機」。對比2024年巴黎奧運概念股,當前本益比已達28倍,遠高於台股平均的15倍,投機泡沫跡象明顯。

更值得警惕的是稅務成本對長期投資的侵蝕。以某聲稱「奧運供應鏈」的紡織股為例,其2024年透過香港子公司進行跨境交易,雖節省15%營所稅,卻導致2025年Q1每股盈餘因反避稅條款補稅而衰退42%。這印證證交所報告所指:「短期稅務操作可能引發更大監管風險。」

正方論點:產業升級的跳板

支持者以2012年倫敦奧運為例,某台灣機能布料廠商藉此打入歐洲國家隊供應鏈,帶動近五年複合成長率達19%。該公司透過「研發支出投資抵減」政策,將有效稅率從17%降至12%,同時建立永久性品牌資產。巴黎奧運組委會更透露,台灣有3家科技公司入選「AI裁判系統」供應商,這類訂單具備持續性技術授權收入。

反方論點:稅務與流動性雙重陷阱

反對派引用2023年長榮海運(2603)案例:該公司炒作航空股處分利益時,大股東透過巴拿馬紙上公司套現21億元,卻因「境外收益緩課」規定延遲繳稅,散戶跟風者反承擔33%資本利得稅。更極端案例是某健身器材廠商,其奧運相關營收僅2.3%,卻將85%研發費用灌入「智能運動設備」科目以抵減稅額,最終因技術瑕疵遭客戶集體求償。

四、散戶實戰紀錄:UGC論壇裡的貪婪與恐懼

四、散戶實戰紀錄:UGC論壇裡的貪婪與恐懼在PTT股版,網友「奧運賭徒」分享操作心法:「我在概念股起漲點買進,設20%停利點,用複委託掛新加坡交易所避證交稅。」此策略在2024年11月確實獲利34%,但2025年1月遭國稅局追繳「跨境交易實質課稅」補稅82萬元。

而FB社團「小資運動股攻略」的調查顯示:63%散戶不知道「奧運贊助費用不得全額抵稅」的規定(依營所稅§30條限額60%),導致多數人高估企業獲利。該社團管理員哭訴:「我重押的股票財報突然認列4千萬稅務罰鍰,當天股價直接跌停鎖死!」

2025年台灣實施「跨境電商稅務連帶責任」後,奧運概念股的稅務風險劇增。某運動直播平台因透過開曼群島公司收取奧運轉播權利金,遭核定補繳8年營業稅4,700萬元。精明的投資者開始關注兩項指標:

1. 「實質稅率波動度」:優質企業應維持稅率變動在±3%內,如某運動鞋材大廠近五年稅率穩定在18-19%

2. 「無形資產稅務負債比率」:奧運授權類企業若該比率超過15%,可能隱藏巨額攤銷風險

另類操作法是瞄準「奧運受害股」。例如某自行車廠商因歐洲通路商囤積奧運庫存,導致2025年Q2訂單驟降40%,股價超跌至淨值比0.8倍,但因其擁有25%研發投資抵減,反而被法人視為稅務優勢買點。

深入追蹤發現,某些「奧運清潔能源概念股」實際獲利來源竟是碳權炒作。某上市公司將中國廠房減碳額度包裝成「奧運碳中和合作」,在歐洲碳期貨市場套利23億元,卻在財報中列為「業外投資收益」避稅。

更驚人的是地下賭盤與股市的連動。據刑事局資料,2024年破獲的「奧運虛擬幣賭博平台」,其金流與3家台灣文創股異常吻合。這些公司透過「NFT授權收入」名義洗錢,並利用《產業創新條例》的免稅優惠規避查核。

在Dcard投資版熱議的「奧運國族主義陷阱」討論串中,網友「護國股神」痛陳:「我當初聽信『買奧運股就是愛台灣』,結果公司把生產線移到越南享受稅務優惠,根本是雙面手法!」這揭露殘酷現實:78%奧運概念股的海外子公司稅率低於台灣10個百分點,且獲利多數未匯回。

而某種詭異的「反指標效應」正在形成:當企業高調發布「奧運愛國宣言」時,往往是內部人出貨訊號。例如某運動飲料廠商在臉書發起「台灣隊加油抽股票」活動當週,外資卻大賣超1.2萬張,疑似利用群眾激情掩護出貨。

爭議最激烈的,是某太陽能廠商標榜「奧運綠電供應商」,卻被踢爆其柬埔寨廠使用煤電並享受免稅獎勵。環保團體計算:該公司每創造1元奧運相關營收,需由全民承擔0.8元環境外部成本,等於變相「用稅金補貼漂綠」。

這引伸出根本矛盾:《運動產業發展條例》提供投抵優惠的本意是促進全民健康,但資本市場卻將其扭曲為「稅務套利工具」。如同某會計師在LinkedIn的批判:「我們正在用稅制鼓勵短視投機,而非真正培育運動科技實力。」

回顧2008年北京奧運,台灣某LED顯示屏廠商因標案失利,股價從178元暴跌至29元,散戶融資斷頭金額達23億元。該案例的特殊性在於:企業利用「奧運供應商」名義發行可轉債,卻將募資用於購買高稅率國家的避險衍生品,最終因稅務成本侵蝕獲利而違約。

2024年最新模擬計算顯示:若散戶在奧運開幕日買進概念股並持有至閉幕,平均虧損機率達68%;但若在媒體開始炒作時便放空,需承擔15%「軋空稅務成本」(因放空收益課稅率較高)。這解釋了為何經驗豐富的法人寧可選擇「奧運受害股反向操作」。

十、開放式戰場:你的選擇將定義市場未來

十、開放式戰場:你的選擇將定義市場未來 當我們在凱基證券App按下「奧運概念股」下單鍵時,究竟是在參與國家榮光,還是淪為跨國稅務套利的棋子?某種程度,這反映台灣資本市場的終極矛盾:

在知名財經Podcast《股癌》最新集數中,主持人丟出震撼問題:「當你發現買奧運股節省的證交稅,還不夠彌補ESG基金贖回潮的損失,道德與獲利該如何抉擇?」這或許正是當代投資者最艱難的試煉。

(字數:3,280字)

1. 「你願意為愛國情懷承受多少稅務風險?」 舉例:若某台灣品牌真正打進奧運供應鏈,但其有效稅率達25%,你會選擇它或稅率僅12%的海外概念股?

2. 「抓到逃稅奧運股該舉報還是搭順風車?」 情境模擬:當你發現持股公司利用跨境交易避稅,使EPS虛增30%,此時揭露將導致股價崩跌,但隱瞞有法律風險,你的選擇是?

3. 「用AI監控奧運股稅務是否算公平優勢?」 技術反思:若開發一套追蹤企業「實質稅率異常波動」的系統,這該視為正當盡職調查,還是破壞市場平衡的武器?

註:文中引述之個案與數據皆改編自公開資訊,不涉及特定企業指控。投資決策應諮詢專業人士,本文僅提供議題討論框架。