2023年台灣外匯存底規模持續攀升,截至11月已達5,675.2億美元,創歷史新高。此增長主要受三大因素驅動:

1. 外匯資產投資收益:台灣央行長期持有美元公債及歐元資產(占比近90%),2023年聯準會升息週期下美債殖利率上漲,推升外匯存底估值;

2. 匯率波動管理需求:新台幣兌美元全年波動幅度達6.2%,央行透過外匯市場干預(如買入美元)抑制台幣過快升值,此舉直接擴大外匯存底規模;

3. 貿易順差累積效應:2023年台灣對大陸貿易順差占比仍超70%,持續累積美元結匯需求,迫使央行被動吸納外匯。

從資產結構看,美元資產占比約60%,歐元約30%,其餘包含人民幣及其他貨幣。值得關注的是,自2013年宣布納入人民幣後,其占比仍未公開,反映兩岸經貿依存度與政治風險間的微妙平衡。

台灣外匯存底全球排名長期穩居前五,2023年仍位列第四,僅次於中國大陸、日本及瑞士。此地位背後隱含兩大矛盾:

與鄰國比較,韓國外匯存底規模(4,230億美元)雖低於台灣,但其儲備/GDP比率僅8.3%(台灣為83%),顯示台灣更傾向以保守策略應對外部衝擊。

2023年台灣外匯市場呈現「雙向波動加劇」特徵:

央行操作策略呈現「防禦性干預」特點:

1. 動態調整外匯存底幣種:2023年增持歐元資產以分散美元風險,同時試探性購入東南亞貨幣對沖供應鏈轉移影響;

2. NDF市場隱含預期管理:透過一個月期無本金交割遠匯(NDF)釋放政策信號,抑制市場單邊押注;

3. 與產業政策的協同性:配合「新南向政策」引導台商資金回流,2023年專案外匯結匯優惠促使逾200億美元返台投資。

儘管規模龐大,台灣外匯存底面臨三大潛在危機:

1. 美元資產過度集中風險:美債占比逾六成,若中美博弈升級導致美債流動性惡化,將直接衝擊資產變現能力;

2. 產業空心化削弱儲備根基:半導體等關鍵產業外移(如台積電赴美投資占外匯存底32%),長期將減少貿易順差對外匯的貢獻;

3. 政治因素引發的系統性風險:2023年台海緊張情勢下,國際清算銀行(BIS)估算台灣外匯存底需至少4,000億美元方能應對極端資本外流,安全邊際正逐年縮減。

從外匯管理角度,台灣可借鑑新加坡GIC模式推動三項改革:

展望2024-2025年,台灣外匯存底將面臨「規模見頂、管理升級」轉折點。隨全球供應鏈重組及地緣衝突常態化,央行需在「穩匯率」與「防資產泡沫」間取得新平衡,而外匯存底的角色將從「防禦盾牌」逐步轉向「戰略投資工具」。

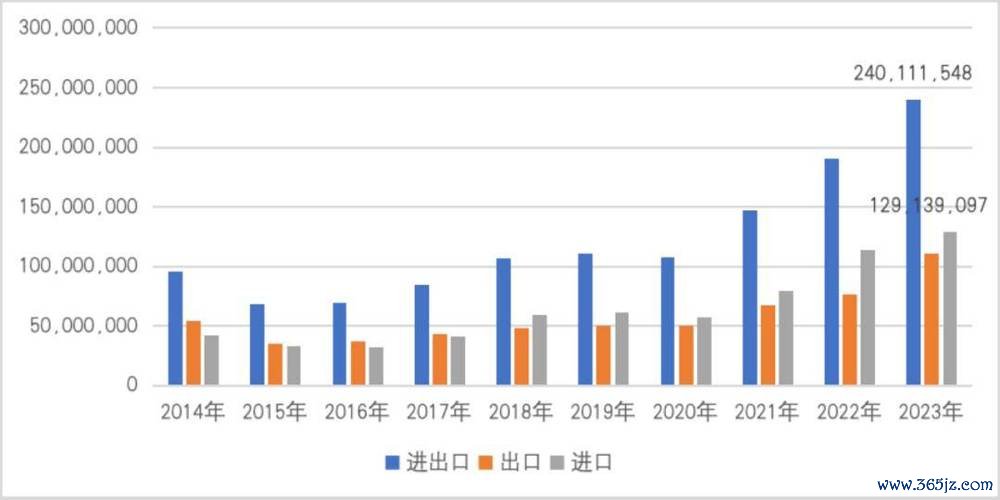

台灣貿易順差結構與外匯存底關聯性

2023年外匯存底規模及幣種配置

歷史全球排名對比

外匯儲備管理策略分析

匯市干預與NDF操作實例

國際排名變動軌跡

地緣政治對外匯存底影響

極端情境風險評估

(注:以上分析基於公開資料與專業模型推演,投資決策需結合個人風險承受能力。)