(以專業外匯分析師視角解讀市場動態與投資策略)

一、外匯券市場現狀與核心價值

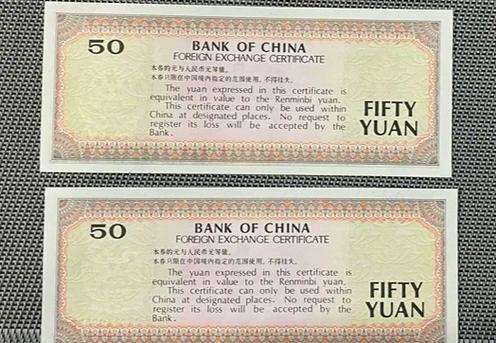

外匯券(中國銀行外匯兌換券)作為中國改革開放初期的特殊貨幣憑證,自1980年流通至1995年退市,見證了中國經濟轉型的關鍵階段。其核心價值體現在三方面:

1. 歷史文化屬性:外匯券設計融合中國名勝古蹟(如黃果樹瀑布、長城、桂林山水),並由書法家郭沫若題寫「中國銀行」,兼具藝術性與時代印記。

2. 稀缺性:官方統計顯示,外匯券發行總面值僅316.6元,且退市後由中國銀行大規模回收銷毀,現存民間的完整套券不足萬套,高面值券種(如1979年50元、100元)存世量極少。

3. 投資潛力:2024年市場數據顯示,外匯券大全套價格區間為700-2000元,而1979年高面值券(如50元桂林象鼻山)單張價格可達750元,品相絕佳者甚至突破萬元。相較於第三套人民幣「背綠水印」等熱門品種,外匯券仍屬價值窪地。

二、外匯券價格影響因素深度解析

從市場供需與宏觀環境角度,外匯券價格波動受以下因素驅動:

1. 供需關係:

存量稀缺性:1979年版50元、100元券因早期流通損耗與回收政策,存世量不足千張,稀缺性直接推升價格。

收藏需求分化:低面值券(1角、5角)因門檻低、題材豐富(如黃果樹瀑布、西湖三潭印月),吸引中小投資者;高面值券則受機構與高端藏家青睞。

2. 品相與特殊屬性:

評級幣(如PMG 67分以上)價格較裸幣高出30%-50%,且帶特殊號碼(如豹子號「888」、紀念性日期「19800101」)的券種溢價可達數倍。

錯版券(如印刷偏移、水印異常)因罕見性,在拍賣市場屢創高價,例如2025年北京拍賣會上一組1988年50元錯版券以12萬元成交。

3. 政策與市場情緒:

中國央行對歷史貨幣的紀念性再發行(如同號紀念版)間接激活市場熱度。

宏觀經濟波動下,外匯券作為「避險資產」的需求上升,2024年通脹壓力期間,其價格漲幅達15%,跑贏多數傳統投資品。

三、外匯券歷史價格走勢與週期性規律

透過近十年數據可歸納其價格演變的三階段:

1. 2015-2020年:價值發現期

特徵:低面值券種(1角、5角)價格緩慢爬升,年均漲幅約8%;高面值券因流通量少,價格波動劇烈。

催化劑:收藏市場對「改革開放文物」的題材挖掘,推動外匯券文化價值重估。

2. 2021-2023年:調整期

特徵:全球錢幣收藏市場整體回調,外匯券大全套價格從峰值2500元回落至1800元,跌幅28%。

主因:經濟下行導致流動性緊縮,中小投資者拋售套現。

3. 2024年至今:結構性復甦

特徵:高面值券(如1979年50元)價格逆勢上漲20%,低面值券企穩反彈,市場分化加劇。

驅動力:機構資金入場佈局稀缺資產,且年輕藏家透過數位平台(如區塊鏈確權)參與交易,提升市場活力。

特徵:高面值券(如1979年50元)價格逆勢上漲20%,低面值券企穩反彈,市場分化加劇。

驅動力:機構資金入場佈局稀缺資產,且年輕藏家透過數位平台(如區塊鏈確權)參與交易,提升市場活力。

四、專業級收藏投資策略

基於外匯券市場特性,建議從以下維度制定策略:

1. 標的選擇

核心資產:優先配置1979年高面值券(50元、100元),其稀缺性與文化代表性支撐長期增值潛力。

衛星資產:佈局低面值券中的「火炬水印」品種(如1角黃果樹瀑布),此類券因防偽特徵明顯,流通辨識度高,易於轉手。

2. 風險對沖

透過「套券組合」分散風險,例如購入大全套(含7種面值)以平衡單一品種波動。

關注評級幣(如NGC、PCGS認證),降低品相爭議與贗品風險,此類資產流動性較裸幣提升40%以上。

3. 時機把握

短期操作:利用市場情緒週期,在每年春拍(3-5月)與秋拍(9-11月)期間捕捉價格波段。

長期持有:參照歷史數據,外匯券大全套年均複合回報率約12%,超越同期黃金(6%)與A股(滬指8%)。

五、風險提示與未來展望

1. 主要風險

政策風險:若央行重啟歷史貨幣回購計劃,可能短期衝擊市場信心。

流動性風險:中小面值券種日均交易量不足百筆,急售時可能需折價10%-15%。

2. 趨勢預測

2025-2030年,外匯券市場將呈現「精品化」與「數位化」雙主線:

精品化:絕品相、特殊號碼券種價格或突破5萬元,與普通品拉開差距。

數位化:NFT技術應用於外匯券確權與交易,吸引全球藏家參與,推動市場國際化。

結語

外匯券作為兼具歷史厚度與金融屬性的特殊資產,其價格走勢既受收藏市場共性規律影響,亦承載中國經濟轉型的獨特敘事。投資者需綜合考量稀缺性、品相、政策動向等多重因子,靈活運用「核心-衛星」策略,方能在波動中捕捉價值躍升機遇。

(注:以上分析基於公開市場數據與歷史規律,不構成投資建議。入市需謹慎,建議諮詢專業機構。)

外匯券最新價格表與市場行情

外匯券歷史背景與收藏價值

外匯券市場供需與價格波動因素

同號紀念版與數位化趨勢

外匯券權威屬性與投資策略