2025年全球外匯市場的核心矛盾集中於中美貨幣政策分化與經濟週期錯位。中國為穩增長、保就業及推動物價合理回升,持續實施適度寬鬆的貨幣政策,2024年累計降準1個百分點並多次下調政策利率。反觀美國,儘管2024年9月聯準會預測2025年將降息4次,但受通脹黏性及關稅政策影響,12月會議下調降息預期至2次,且核心PCE通脹預期上修,顯示其貨幣政策維持「鷹派審慎」立場。此分化導致中美10年期國債利差倒掛擴大至歷史高位,成為人民幣對美元匯率承壓的關鍵因素。

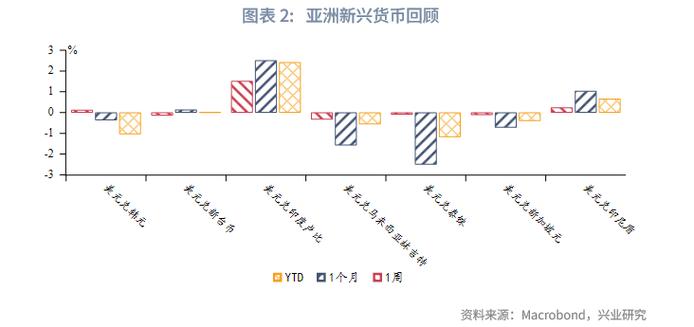

從經濟基本面看,中國2024年貨物貿易順差達8846億美元,創歷史新高,外匯儲備穩定於3.1萬億美元,為人民幣提供韌性支撐。美國憑藉強勢美元週期及高利率環境吸引國際資本回流,美元指數在2025年初一度突破108,加劇新興市場匯率波動。此背景下,人民幣匯率成為中美政策博弈與市場預期角力的「溫度計」。

1. 離岸市場的流動性博弈

2025年3月,離岸人民幣市場出現劇烈波動,隔夜HIBOR利率飆升至2.03818%,央行通過發行600億元離岸票據回收流動性,並將跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75,既緩解貶值壓力,又引導企業優化外債結構。此舉使在岸與離岸匯率價差收窄至50基點以內,抑制「羊群效應」導致的超調風險。

2. 資本流動的結構性轉變

2025年1-2月中國實際使用外資同比下降20.4%,但高技術產業外資逆勢增長33.5%,生物醫藥與智能設備製造領域增速分別達22.9%和40.7%。這反映國際資本正從傳統製造業向中國戰略性新興產業遷移,與央行「科技創新再貸款」等定向工具形成政策共振。

3. 匯率預期管理機制

央行通過中間價引導、逆周期因子調節及外匯風險準備金率調整,將人民幣年化波動率控制在2.1%,低於新興市場平均4.5%的水平。例如,2025年3月17日中間價調升50基點至7.1688,釋放維穩信號,有效對沖美元指數短期反彈壓力。

1. 短期工具:宏觀審慎政策工具箱

2. 長期政策:經濟基本面重塑

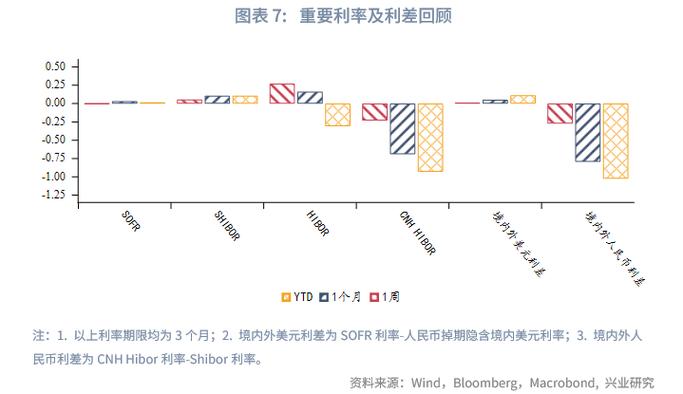

1. 利率平價理論的實證偏離

理論上,中美利差擴大應導致人民幣貶值壓力加劇,但2025年實際數據顯示,利差每擴大1%,匯率波動僅反應0.3%-0.5%,主因資本管制與預期管理削弱利率傳導效應。

2. 中間價機制的市場錨定作用

人民幣對美元中間價由14家做市商參考「收盤價+一籃子貨幣波動」報價形成,其穩定性(年波動率1.8%)高於即期匯率(2.5%)與離岸匯率(3.1%),成為抑制市場超調的核心錨。

3. 宏觀審慎參數的動態調節邏輯

跨境融資參數上調至1.75後,企業外債上限達淨資產3.5倍,估算可新增外匯流入約1200億美元,直接對沖資本外流缺口。

五、風險情景推演與策略建議

五、風險情景推演與策略建議 1. 極端情景壓力測試

2. 市場參與者策略指南

2025年人民幣匯率將呈現「雙向波動加大,中樞溫和回升」特徵,波動區間預計為7.0-7.5。短期看,聯準會政策反覆與地緣風險仍將放大市場噪音;長期而言,中國經濟轉型與人民幣國際化(跨境結算佔比已達34%)將逐步削弱美元霸權的定價權。

對政策制定者而言,需構建「三層防禦體系」:

1. 預期管理層:通過季度匯率評估報告與市場溝通,降低「預期自我實現」風險。

2. 工具儲備層:外匯儲備(3.1萬億美元)、國有銀行外匯頭寸(約2000億美元)與貨幣互換協議(覆蓋40國)形成多層緩衝。

3. 制度創新層:加速數字人民幣與區塊鏈結算平台整合,力爭2025年底前實現與金磚國家本幣結算佔比超25%。

這場匯率博弈的本質,是全球化裂解背景下貨幣主權的重新定價。唯有堅持「以內需促穩、以創新突圍」的戰略定力,方能在波動中錨定人民幣的價值中樞。