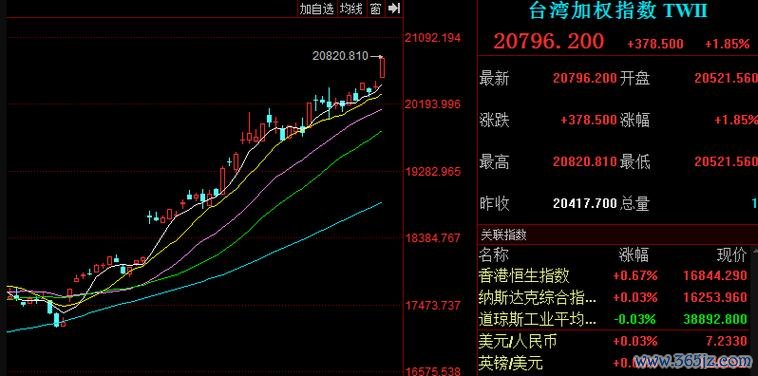

2025年3月23日,台股加權指數在AI預測模型與地緣政治變數的雙重拉扯下,呈現「量縮價穩」的技術性盤整。此時若僅用傳統技術分析解讀K線,猶如試圖以算盤計算量子力學——當全球金融市場正被AI、區塊鏈、ESG三大技術浪潮徹底重構,投資人需要的是一套融合「科技滲透率」、「政策監管光譜」與「實驗性場景落地」的立體分析框架。本文將從台北股市的即時波動切入,穿透技術表象,直指產業變革的核心動力系統。

當DeepSeek-R1大模型在中金財富的投顧系統中實現「每分鐘生成3份個股分析報告」,台灣證券業者正面臨「落後者淘汰賽」的生死關頭。

根據中金研究估算,中國AI產業總投資規模將在2024-2030年間突破10兆元人民幣,而台灣金融機構的AI應用現狀仍處「追趕期」:

▍政策風向標:金管會的「監理沙盒」難題

▍政策風向標:金管會的「監理沙盒」難題 台灣金管會雖在2024年啟動「虛擬資產託管試點」,卻未針對AI量化交易建立明確監管框架。反觀英國FCA已部署「AI實時監控系統」,每日掃描3.5億筆交易識別異常模式。此政策落差導致台股面臨雙重風險:

1. 外資機構運用AI高頻交易策略,在台股「T+0制度」與漲跌幅限制中套取技術性價差

2. 本土券商因合規成本過高,難以導入國際級大模型技術,陷入「人才外流→技術斷層→市佔流失」惡性循環

中國工商銀行的信貸審批系統已實現90%流程自動化,錯誤率低於0.5%;香港對沖基金基岩資本運用多模態AI,將大宗商品價格預測週期從72小時壓縮至9分鐘。這些技術若移植至台股,將徹底改寫三大遊戲規則:

當台北富邦銀行測試「跨鏈資產託管」時,全球DeFi協議已鎖定超過800億美元資產——這場「代際戰爭」的勝負關鍵,在於能否將技術潛力轉化為監管兼容的商業模式。

台灣在區塊鏈應用的「Gartner曲線」上呈現矛盾態勢:

中國人民銀行的數字貨幣(DC/EP)試點已覆蓋2.6億用戶,而台灣金管會的「數位貨幣路線圖」仍停留在沙盒測試階段。此差距將導致兩大風險:

1. 境外穩定幣(如USDT)實質取代新台幣在跨境電商與金融衍生品的計價功能

2. 台灣金融機構在東南亞供應鏈金融市場的競爭力被香港虛擬銀行邊緣化

韓國券商已開發「AI量化+DeFi收益聚合器」,年化報酬率達傳統債券投資的4倍;歐洲投資銀行發行1億歐元數位綠色債券,運用智能合約自動追蹤碳減排成效。這些案例揭示台灣可探索的兩條轉型路徑:

當「綠色金融」成為中國七大銀行年報高頻詞,台灣企業正面臨「轉型或被轉型」的終極考驗——這不只是減碳,更是生產函數的全面改寫。

台灣ESG發展落後國際標準約3-5年,關鍵瓶頸在於:

歐盟CBAM已進入實質課徵階段,台灣出口導向產業每年將額外支出8-12億美元。此壓力將驅動三大轉型:

1. 鋼鐵與石化業導入AI製程優化系統,降低單位產值碳密度

2. 金控公司開發「碳帳戶」產品,將個人消費碳排放數據轉化為信用評分

3. 設立「公正轉型基金」,運用區塊鏈實現補貼發放與成效追蹤

中國平安推出的「駕駛行為車險」,透過AI分析行車數據實現動態定價,續保率提升32%;星展銀行開發「碳足跡追蹤API」,讓企業可即時查詢供應鏈碳排放熱點。這些案例揭示台灣金融業的突圍方向:

2025-2026年:技術軍備競賽期

2027-2028年:監管框架定型期

2029-2030年:生態系統重構期

這場科技金融革命的本質,是將「摩爾定律」導入資本主義的心臟地帶。當AI開始預測分析師的預測、當碳數據獲得比石油更精確的定價、當區塊鏈重寫華爾街的結算規則——台灣投資人需要的不是預測明日的加權指數,而是理解指數背後那套正在被改寫的經濟作業系統。唯有同時掌握技術演進的「第一性原理」與政策監管的「非線性風險」,才能在這個算法與監管賽博格共舞的時代,找到屬於自己的阿基米德支點。