(以專業外匯分析師視角解讀市場動態與投資價值)

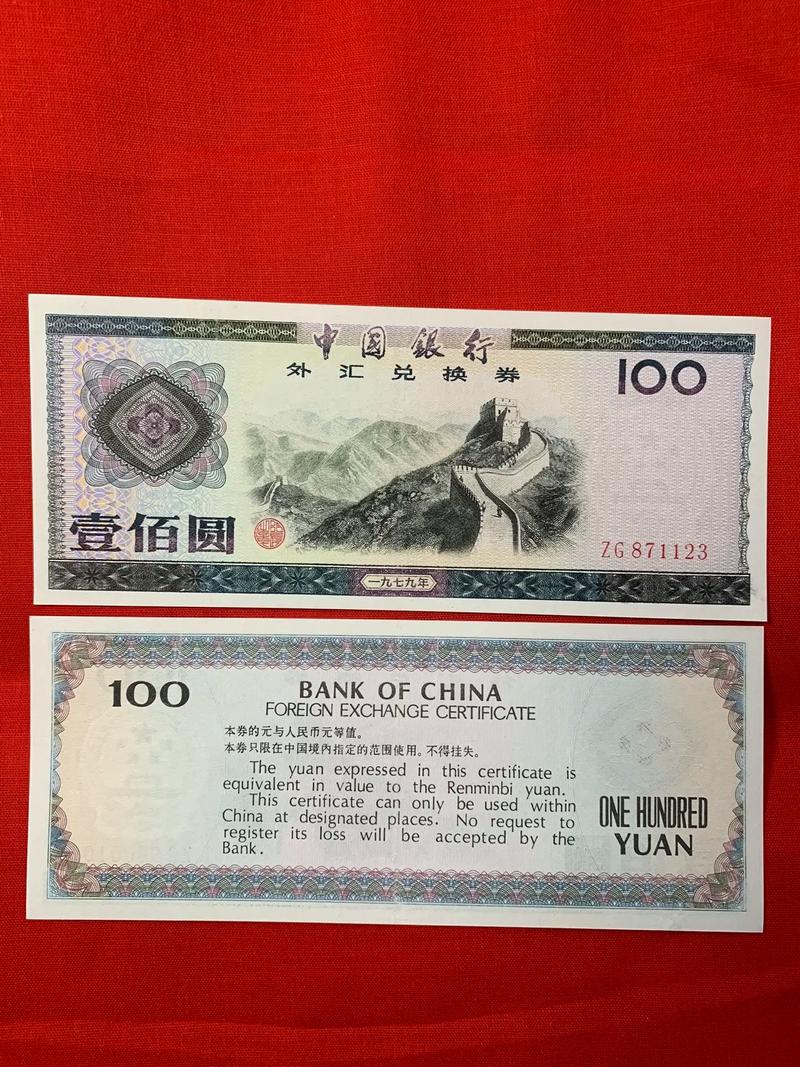

中國銀行外匯兌換券(以下簡稱「外匯券」)誕生於1979年,作為改革開放初期外匯管制的特殊產物,其發行背景與中國經濟雙軌制轉型密不可分。在計劃經濟向市場經濟過渡階段,國內物資短缺,外幣流通混亂,外匯券的推出旨在規範外匯使用、吸引外資並滿足境外人員消費需求。

從貨幣功能看,外匯券具有雙重屬性:

1. 硬通貨代金券:與人民幣等值,但可兌換外幣,並在友誼商店等特供渠道購買稀缺商品(如進口電器、高檔日用品),成為「特權消費」的象徵。

2. 外匯管理工具:通過集中外幣兌換,遏制黑市交易,維護金融秩序。截至1995年退市,外匯券共流通15年,發行量僅316.6億元(含1979年與1988年兩版),實際存世量因回收徹底而極其有限。

外匯券的設計在中國貨幣史上具有里程碑意義,其藝術與技術創新為後續人民幣設計提供重要參考:

1. 自然景觀題材首創

2. 防偽技術與印製工藝

3. 文化符號意義

外匯券見證了中國從封閉到開放的轉型,其流通史是經濟改革與國際接軌的縮影。收藏外匯券不僅是對貨幣價值的投資,更是對特定歷史階段社會文化的保存。

外匯券自1995年退市後,逐步成為錢幣收藏市場的「新貴」,其價格走勢呈現穩健上升趨勢,但品相、版別與稀有度導致價差懸殊:

1. 市場價格分層

2. 影響價格的核心因素

3. 風險與挑戰

作為外匯分析師,建議從以下維度制定外匯券投資策略:

1. 長線佈局稀缺品種

重點關注小面值券(如1角、5角)與特殊冠字號,此類品種消耗量大、存世量少,增值空間明確。例如,「火炬1角」近年價格從10元躍升至50元,年均複合增長率達20%。

2. 分散配置與品相把控

3. 關注文化金融化趨勢

隨著文博熱與數字化收藏興起,外匯券可能衍生出指數基金、NFT等新型投資工具,進一步釋放市場潛力。

4. 未來行情預測

結合供需關係與歷史數據,外匯券中長期價格將維持穩健上行:

外匯券既是金融工具,也是文化載體。其市場表現反映中國經濟從計劃到市場、從封閉到開放的演進邏輯。對投資者而言,外匯券收藏不僅是資產配置的選擇,更是對改革開放精神的傳承。在全球化與數字經濟背景下,這一「紙上長城」的價值,將隨歷史積澱而愈發璀璨。

(全文完)

參考資料整合