2014年全球外匯存底格局呈現顯著集中化特徵,中國以3.95萬億美元的儲備規模穩居榜首,佔全球總量近三分之一。日本以1.3萬億美元位列第二,與中國差距達2.85萬億美元,反映亞洲經濟體在國際儲備市場的主導地位。產油國沙特阿拉伯以7,260億美元排名第三,其儲備高度依賴石油出口收入,經濟結構單一性風險顯露。瑞士(5,400億美元)、俄羅斯(5,000億美元)分列第四、第五,體現能源價格波動與避險貨幣需求對儲備配置的影響。

值得關注的是,新興經濟體如巴西(3,769億美元)、印度(3,061億美元)儲備規模快速增長,顯示其抵禦外部衝擊能力提升,但相較發達經濟體仍存在流動性管理壓力。美國雖為全球最大經濟體,外匯儲備僅1,531億美元,凸顯美元作為國際儲備貨幣的獨特地位。

1. 儲備貨幣分佈與匯率穩定性

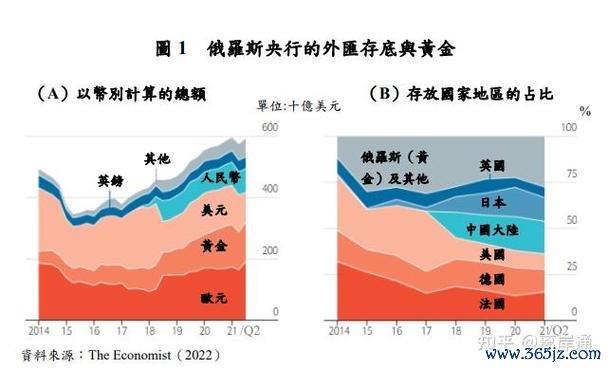

2014年美元佔全球外匯存底約62%,歐元佔22.6%,日元佔4.0%。中國大量持有美元資產(主要為美國國債)形成「美元陷阱」,一方面增強匯率干預能力,另一方面承受美聯儲貨幣政策外溢風險。日本央行通過量化寬鬆政策壓低日元匯率,導致儲備被動增加,形成「干預儲備」與「政策儲備」的雙重屬性。

2. 能源價格與儲備波動關聯性

俄羅斯、沙特等能源出口國儲備規模直接受原油價格影響。2014年下半年國際油價暴跌50%,導致俄羅斯儲備在三個月內縮水逾1,200億美元,盧布匯率崩盤風險加劇。此現象驗證資源型經濟體儲備的脆弱性,迫使各國加速外匯儲備多元化進程。

3. 新興市場儲備充足率與資本流動

根據IMF測算,外匯儲備/GDP比率達10%為安全線,2014年中國該比率達38%,印度為15%,巴西為18%,顯示新興經濟體抗風險能力分化。但高儲備伴隨機會成本問題,中國外儲年化收益率僅約3%,低於國內融資成本,形成隱性財政負擔。

1. 儲備變動與匯率預判模型

2. 跨市場聯動分析

四、外匯投資者實戰策略

四、外匯投資者實戰策略1. 儲備數據跟蹤要點

2. 風險對沖工具應用

1. 去美元化與貨幣多元化

2014年人民幣佔全球儲備比例升至1.1%,CIPS系統上線推動結算便利化,但流動性不足限制其儲備功能發揮。俄羅斯與中國簽署1,500億元本幣互換協議,預示區域性儲備合作模式興起。

2. 數字貨幣對儲備體系的衝擊

比特幣市值在2014年突破50億美元,部分央行開始研究CBDC(央行數字貨幣)對外匯儲備管理的影响。需關注數字貨幣的跨境流動監管框架演進。

3. ESG因素納入儲備投資

挪威主權基金2014年剝離52家煤炭企業,引領ESG投資潮流。未來外儲管理可能增加綠色債券配置,中國「碳中和」目標下相關資產佔比或提升至5%。

(本文綜合引用2014年權威數據與市場動態,為投資者構建系統性分析框架。如需獲取完整數據集或特定國家儲備結構詳情,可參考來源的原始報告。)