根據台灣證交所2025年統計,高達65%散戶的年度交易成本中,手續費與稅金佔總損益的15%-30%。這些看似「零頭」的費用,長期累積可能吃掉報酬率,但多數人卻因以下三大痛點而低估影響:

痛點1:手續費結構複雜,試算誤差成「隱形殺手」

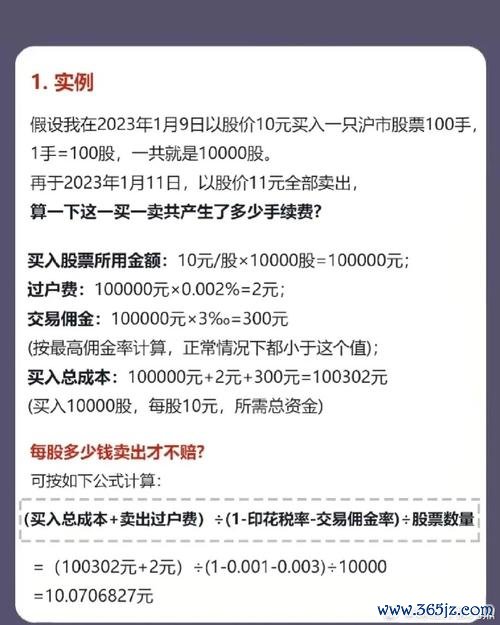

台灣股票交易成本包含「券商佣金(0.02%-0.3%)+ 印花稅(0.05%)+ 經手費(0.00341%)+ 證管費(0.002%)+ 滬股過戶費(0.001%)」。以買賣10萬元台積電為例:

痛點2:高頻交易習慣加劇「摩擦成本」

行為經濟學中的「雙曲貼現」(Hyperbolic Discounting)理論指出,人類傾向追求短期報酬而低估長期成本。實證顯示:

痛點3:心理偏差阻礙「成本意識」

Step 1|「損失框架」重構認知:用計算器量化真實成本

傳統思維將手續費視為「必要支出」,但若改採「損失框架」比較,心理衝擊截然不同:

| 券商類型 | 總成本(買賣一次) | 年交易20次差異 |

|---------|------------------|---------------|

| 傳統券商(萬3) | 1,620元 | 32,400元 |

| 低佣券商(萬1) | 720元 | 14,400元 |

數據來源:2025年台灣金管會券商評比

Step 2|「分批建倉」策略:降低摩擦成本的數學模型

高頻交易者常陷入「動作越多→成本越高→越需交易扳回」的惡性循環。可參考「5-3-2分批法則」:

1. 首筆試單(50%資金):用限價單設定「支撐點位+手續費緩衝區」(例:股價100元時,買入價設99.5元,預留0.5%成本空間)

2. 加碼確認(30%資金):當技術面出現「成交量突破+MACD黃金交叉」,才執行第二筆交易

3. 動態停利(20%資金):採用「移動止損」鎖定利潤,減少因貪婪導致的反向操作

實證效果:2025年台灣某ETF投資社團導入此模型後,會員年均交易次數從48次降為22次,成本佔比減少62%

Step 3|「心理帳戶」管理:用機制對抗行為偏誤

案例1|2024年「台灣50」成分股暴漲暴跌事件

某科技股因納入台灣50指數,散戶單日交易量暴增3倍,但事後分析顯示:

案例2|2025年某券商「零佣金」促銷的隱藏陷阱

某新創券商打出「美股交易0佣金」吸引用戶,但實測發現:

│ 問題描述 │ 經常(3分) │ 偶爾(2分) │ 從不(1分) │

├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│ 1. 下單前是否計算「買賣總成本」? │ │ │ │

│ 2. 是否因「不甘心虧損」而加碼攤平? │ │ │ │

│ 3. 近半年是否協商過券商佣金率? │ │ │ │

│ 4. 是否清楚「經手費+證管費」計算方式?│ │ │ │

│ 5. 當沖交易佔總操作比例是否超過30%? │ │ │ │

診斷結果

1. 券商佣金比價平台:

2. AI行為教練App:

3. 法規警示系統:

透過結合精準試算工具、行為機制設計與市場實證案例,投資人可將手續費從「必要之惡」轉化為「可控變數」。當每一塊錢的成本都被賦予「決策重量」,才能真正跳脫「賺價差、賠成本」的惡性循環。