外匯價格變動準備金是中央銀行調控外匯市場的關鍵政策工具之一,主要分為兩類:外匯存款準備金與外匯風險準備金。其核心目標在於平衡市場供需、穩定匯率波動,並防範系統性風險。

1. 外匯存款準備金機制

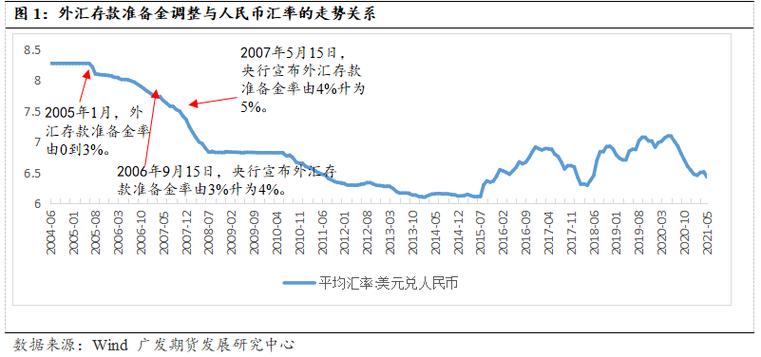

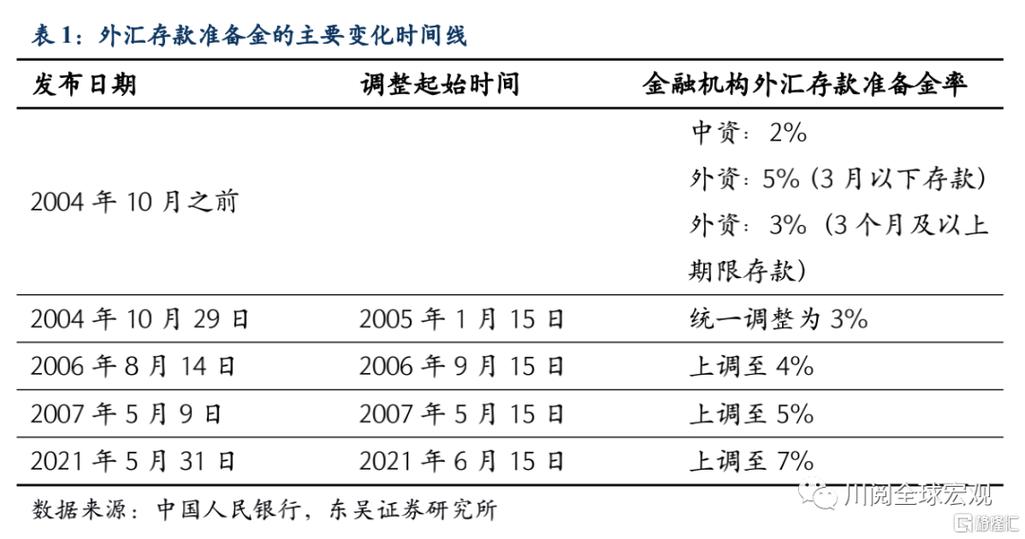

外匯存款準備金率指金融機構需繳存至央行的外匯存款比例,例如若準備金率為4%,銀行每吸收100美元存款需留存4美元於央行。此工具通過調節金融體系的外匯流動性,直接影響市場美元供給。例如,2022年9月中國央行將外匯存款準備金率由8%下調至6%,釋放約190億美元流動性,緩解人民幣貶值壓力。

2. 外匯風險準備金政策

外匯風險準備金率則針對金融機構的遠期售匯業務,要求按交易金額的一定比例(如20%)繳存準備金。此舉旨在增加投機性購匯成本,抑制市場單邊貶值預期。例如,2022年9月中國央行將風險準備金率從0%上調至20%,離岸人民幣短線反彈300基點。

二、政策工具對市場的傳導路徑與影響

二、政策工具對市場的傳導路徑與影響 外匯價格變動準備金的調整通過多重渠道影響市場,包含流動性供給、預期管理及跨境資本流動等層面。

1. 流動性效應:釋放美元或收緊人民幣

2. 預期管理:逆週期調節與信號釋放

央行通過準備金工具傳遞政策立場,遏制市場「羊群效應」。例如2025年1月中國上調跨境融資宏觀審慎參數至1.75,鼓勵企業增加境外融資,替代境內購匯需求,穩定市場對人民幣的信心。此類政策常伴隨官方表態(如「三個堅決」:糾偏順週期行為、處置擾亂市場、防範超調風險),強化政策威懾力。

3. 跨境資本流動:宏觀審慎參數的槓桿效應

跨境融資宏觀審慎調節參數的上調(如從1.5至1.75)可擴大企業境外融資上限,引導資金流入。以公式計算:

[

ext{跨境融資風險加權餘額上限} =

ext{淨資產}

imes

ext{槓桿率}

imes

ext{宏觀審慎參數}

]

參數提高後,企業可融資規模擴大,增加境內美元供給,緩解貶值壓力。

近年全球外匯市場受聯準會政策、地緣衝突及經濟復甦分化影響,波動加劇。以下結合案例解析政策工具與市場行情的互動:

1. 人民幣匯率波動週期中的政策介入

2. 工具選擇的靈活性與政策工具箱儲備

中國央行的外匯政策工具可分為四類:

當前,遠期售匯風險準備金率(20%)與外匯存款準備金率(4%)分別處於歷史高位與低位,進一步調整空間有限,未來可能側重於逆週期因子或跨境資本流動參數。

1. 追蹤政策訊號與數據聯動

2. 動態管理外匯風險敞口

3. 預判政策邊際效應與市場反應

1. 數字貨幣與外匯管理工具融合

隨著數字人民幣試點推進,央行可能通過跨境支付系統(如mBridge)直接調節離岸流動性,替代部分傳統準備金工具,提升政策精準度。

2. 極端情境下的政策儲備升級

若人民幣匯率突破關鍵心理關口(如7.5),央行或重啟「逆週期因子」強力干預中間價,並協同國有銀行進行即期市場操作,形成「政策底」訊號。

3. 全球貨幣政策分化的應對策略

在聯準會降息週期中,中美利差收窄可能緩解人民幣貶值壓力,但若歐日央行同步轉向寬鬆,需警惕美元指數被動走強風險,此時外匯準備金工具的調節節奏可能加快。

--

綜上所述,外匯價格變動準備金政策是平衡市場供需、引導預期的核心工具,其應用需緊密結合宏觀經濟週期與國際資本流動趨勢。對從業者而言,深入理解政策傳導機制與市場反饋路徑,是制定匯率風險管理策略與投資決策的關鍵基礎。