外匯市場作為全球最大的金融市場,日均交易量超6.6兆美元,其高流動性、24小時交易機制及槓桿特性,既是投資機遇的沃土,也成為詐騙行為的溫床。詐騙分子常利用以下市場漏洞實施犯罪:

1. 匯率波動的不可預測性

外匯價格受地緣政治、央行政策、經濟數據等多重因素影響,例如美聯儲利率決議或非農數據公布常引發市場劇烈波動。詐騙平台常偽造行情數據,通過「滑點」或「虛擬盤」操縱交易結果,使投資者誤判市場方向。

2. 跨境監管差異

部分詐騙平台聲稱受「離岸監管」(如塞舌爾、聖文森特等),實際缺乏有效金融監管。例如,中國僅允許銀行及外匯交易中心開展外匯業務,其他平台均屬非法。

3. 槓桿雙刃劍效應

正規平台槓桿通常控制在1:30至1:500之間,但詐騙平台以「超高槓桿」(如1:1000)吸引投資者,放大虧損風險。據統計,90%的爆倉案例與槓桿濫用直接相關。

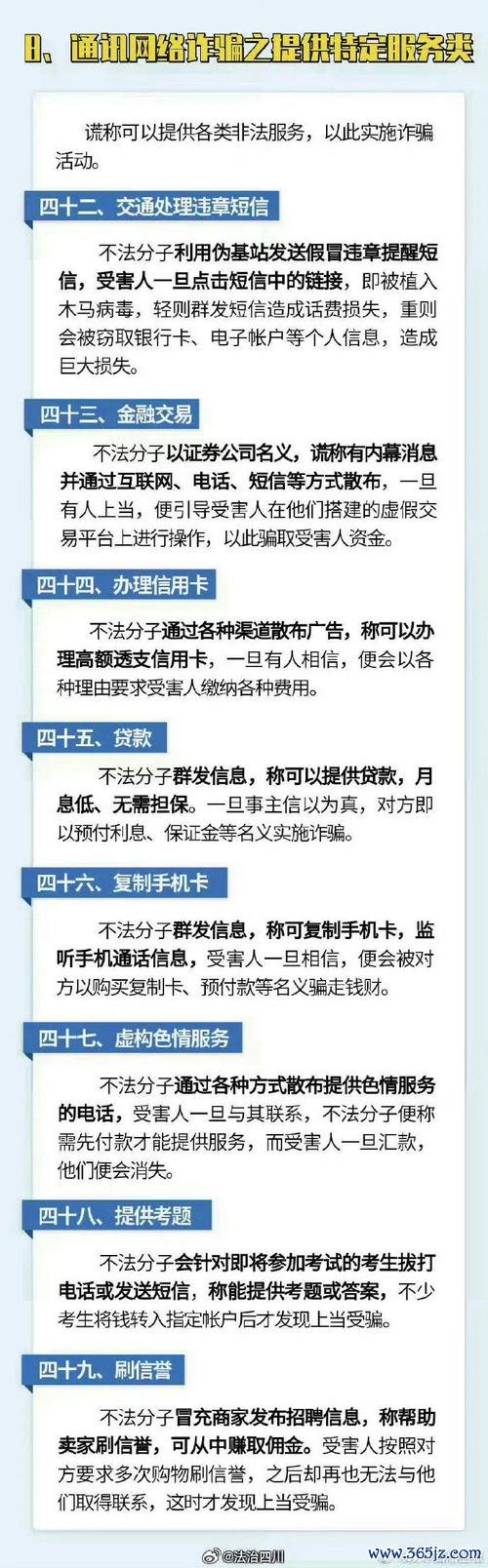

1. 虛假交易平台

2. 傳銷式分佣

通過「拉人頭返佣」模式擴張,例如要求投資者發展下線可獲8%-15%佣金。此類平台本質為龐氏騙局,資金鏈斷裂週期通常不超過6個月。

1. 支票「時間差」陷阱

利用香港銀行支票「入賬≠到賬」的24小時核賬期,騙徒出示虛假轉帳截圖誘導受害人支付人民幣,隨後撤銷匯款。此類案件在跨境置業、留學換匯場景中高發,2025年深圳單月接報案37起,涉案金額超2,000萬元。

2. 「跳票」風險轉嫁

空頭支票因帳戶餘額不足被銀行退回(即「跳票」),騙徒常配合偽造銀行擔保函,拖延投資者追索時間。

1. AI情感操控

詐騙團夥利用深度偽造(Deepfake)技術打造「美女分析師」形象,通過社交媒體建立信任後引導至黑平台交易。2025年數據顯示,此類案件受害者中40%為30歲以下男性。

2. 量化交易騙局

以「全自動EA系統年化收益95%」為噱頭,誘導投資者購買失效策略。實際上,此類系統未經歷史回測驗證,且存在惡意代碼竊取帳戶權限。

1. 監管牌照核實

通過官方機構查詢監管編號,例如英國FCA(需驗證「全牌照」狀態)、美國NFA(排除「豁免經紀商」)。離岸監管機構(如CIMA)缺乏投資者保護機制,需謹慎評估。

2. 資金存管審查

正規平台需提供「隔離託管帳戶」證明,資金存放於滙豐、巴克萊等頂級銀行。若平台要求匯款至個人帳戶或不明第三方,極可能為詐騙。

1. 槓桿比例合理化

建議新手槓桿不超過1:50,並遵循「2%法則」:單筆交易風險不超過本金2%。例如1萬美元帳戶,每筆止損點設置應對應200美元損失。

2. 技術分析輔助驗證

使用「多重時間框架分析」交叉驗證信號,例如日線趨勢與4小時圖進場點配合。避免依賴單一指標(如MACD背離),需結合成交量與波動率指標(ATR)。

1. 區塊鏈溯源

部分監管機構已試行分布式帳本技術(DLT),實時追蹤外匯平台資金流,例如香港金管局「貿易聯動」系統可驗證跨境匯款真實性。

2. AI預警模型

投資者可使用第三方工具(如外匯天眼)掃描平台風險評分,該系統整合1,200家平台合規數據與4.5萬條客訴紀錄,風險識別準確率達92%。

1. 全球協同監管強化

2025年FATF(反洗錢金融行動特別工作組)將外匯詐騙列為優先打擊領域,要求成員國建立跨國資金流向監測機制。

2. 投資者教育普及

中國外匯交易中心聯合商業銀行推出「匯率風險中性」培訓計劃,2025年累計覆蓋企業超12萬家,降低投機導向型詐騙生存空間。

外匯市場的專業門檻與監管複雜性,要求投資者兼具技術分析能力與合規意識。建議從三層防線構建安全體系:前端(平台資質審查)、中端(交易策略風控)、後端(監管科技工具)。唯有深化市場認知與風險管理,方能於外匯領域穩健獲利,遠離詐騙陷阱。

香港支票時間差詐騙案例(深圳反詐中心)

外匯非法集資手法(山西防非辦)

詐騙套路與避險指南(外匯投資必看)

虛擬盤與監管漏洞(外匯騙局解析)

換匯局中局手法(江西剛宇律所)

市場波動因素(今日外匯行情)

量化系統風險(聚匯量化實例)

外匯投資基本原則(外匯基礎知識)

交易策略教育(從零學外匯)