——从制度演进到市场实务的深度透视

作为全球第二大经济体和贸易国,中国的外汇管理政策始终是国内外市场参与者的关注焦点。本文基于《中华人民共和国外汇管理条例》(以下简称《条例》)核心框架,结合当前市场动态与实务案例,从外汇分析师视角解析政策逻辑、市场影响及合规路径,为跨境资本运作提供专业指引。

一、中国外汇管理制度演进与核心架构

1. 政策框架的三大支柱

根据《条例》及配套细则,中国外汇管理体系以“经常项目可兑换、资本项目有管理”为原则,构建三大监管维度:

交易真实性审查:要求跨境资金流动需匹配真实贸易背景或投资需求,银行需对单据一致性进行核验。2024年数据显示,虚构贸易背景的逃汇行为占违规案例的37%。

宏观审慎管理:通过外债额度、境外放款杠杆率等工具调控跨境资本流动。例如,2025年本外币一体化资金池试点将外债集中额度上限提升至所有者权益的3倍,释放企业跨境融资灵活性。

分类监管机制:区分机构与个人、经常与资本项目,实施差异化管理。如个人年度便利化购汇额度维持5万美元,而企业资本项下资金汇出需逐笔审批。

交易真实性审查:要求跨境资金流动需匹配真实贸易背景或投资需求,银行需对单据一致性进行核验。2024年数据显示,虚构贸易背景的逃汇行为占违规案例的37%。

宏观审慎管理:通过外债额度、境外放款杠杆率等工具调控跨境资本流动。例如,2025年本外币一体化资金池试点将外债集中额度上限提升至所有者权益的3倍,释放企业跨境融资灵活性。

分类监管机制:区分机构与个人、经常与资本项目,实施差异化管理。如个人年度便利化购汇额度维持5万美元,而企业资本项下资金汇出需逐笔审批。

2. 制度演进的关键节点

从1980年《外汇管理暂行条例》到2024年《银行外汇业务尽职免责规定》,政策呈现三大趋势:

从严格管制到精准开放:早期要求“一切外汇收入卖给中国银行”,2019年后逐步允许跨国公司本外币资金池归集。

从本外币分立到一体化管理:2021年启动的本外币一体化资金池试点,将原本分属央行与外管局的资金池规则统一,账户体系精简效率提升30%。

从人工审核到数字化风控:2024年外管局上线跨境金融区块链平台,实现报关单、税务数据实时核验,单笔业务处理时间缩短至2小时。

二、外汇市场运行特征与行情驱动逻辑

1. 在岸与离岸市场联动性分析

2024年人民币汇率双向波动加剧,在岸(CNY)与离岸(CNH)价差年均扩大至200基点,反映市场预期分化。主要驱动因素包括:

政策套利空间:境内美元融资成本较离岸低1.2-1.5个百分点,推动企业通过境外放款渠道进行跨境套利。

跨境资金池效应:试点企业通过境内母账户与境外子账户的净额结算,降低汇兑成本约15%,但也加剧短期资本流动波动。

中美利差倒挂:美联储2024年加息至5.5%后,境内美元存款利率仅3.8%,刺激个人购汇需求,全年个人购汇规模同比增长24%。

2. 衍生品工具的应用与风险

2. 衍生品工具的应用与风险

为对冲汇率风险,企业需重点关注两类工具:

远期结售汇:2024年签约额达1.2万亿美元,但部分企业存在“超保值”问题,如某电子企业锁定汇率覆盖120%的出口收入,反而在人民币升值时损失利润。

期权组合策略:如“区间远期+触碰失效”结构可降低权利金成本,但需警惕隐含波动率跳升风险。2025年3月人民币隐含波动率飙升至8.5%,创两年新高。

三、合规实务与风险防控要点

1. 企业跨境资金管理策略

三位一体合规体系:

制度层面:制定《跨境资金操作手册》,明确财务、法务、业务部门职责,例如技术进出口企业需同步取得《技术贸易许可证》。

技术层面:接入外管局“数字外管”平台,实现报关单、物流单据与资金流的自动匹配,减少人工干预误差。

政策利用:善用区域试点红利,如海南自贸港QFLP免联审通道可缩短外资准入时间至15个工作日。

2. 个人外汇业务风险提示

便利化额度使用:严禁分拆购汇,如通过亲属账户分批汇款将被系统标记为“分拆交易”,导致账户冻结。2024年外管局查处个人分拆购汇案件82起,平均单笔金额12万美元。

投资渠道选择:优先选择合规平台,如粤港澳大湾区“跨境理财通”提供逾600款港澳理财产品,年化收益较境内同业高1.8-2.5个百分点。

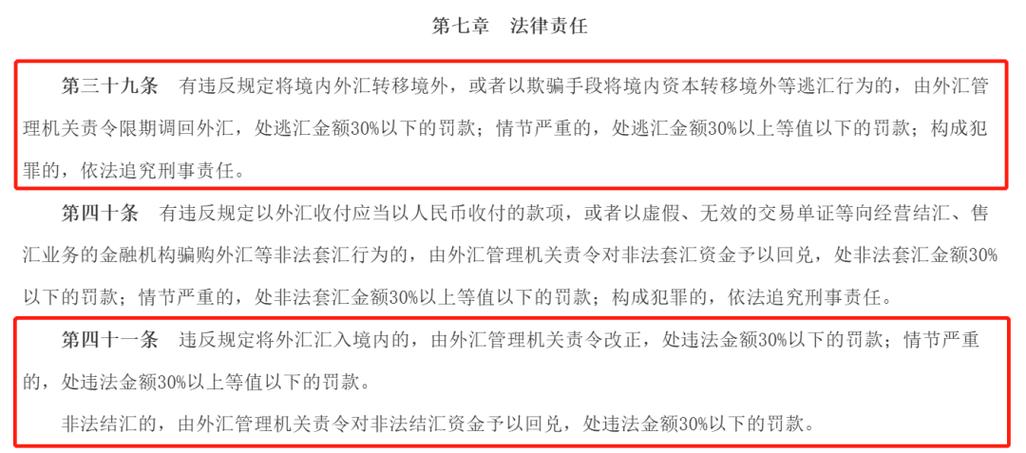

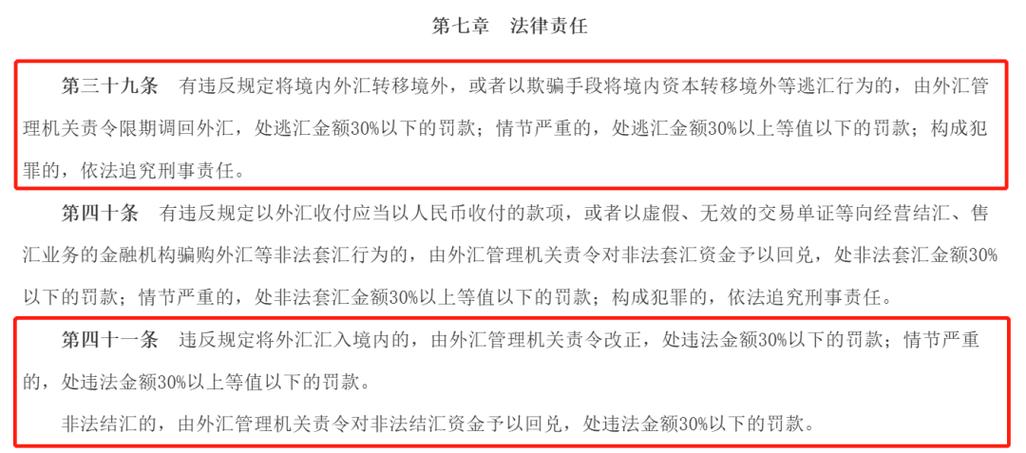

3. 典型违规行为案例解析

地下钱庄对敲交易:2024年某贸易公司通过境内人民币转账与境外美元收付的“资金对冲”模式转移资产1.2亿元,被处以罚没款3000万元。

虚假贸易融资:某制造企业重复使用报关单虚构进口付汇,涉及金额800万美元,责任人被追究刑事责任。

四、未来政策趋势与市场展望

1. 制度创新方向预测

试点扩容:本外币一体化资金池将从10省市扩至全国,预计2025年参与企业突破5000家,归集资金规模达2万亿元。

跨境投融资便利化:QDLP/QFLP额度有望进一步放开,试点区域或新增成渝经济圈,推动私募股权基金跨境投资效率提升40%。

2. 汇率行情研判

短期波动区间:受中美利差收敛及结汇需求支撑,2025年二季度人民币兑美元预计在6.85-7.15区间震荡。

长期升值动能:中国经常账户顺差维持GDP的1.5%-2%,叠加央行退出常态化干预,人民币汇率弹性将显著增强。

结语

中国外汇管理政策正从“管得住”向“放得开、服务好”转型,市场主体需动态跟踪政策窗口期,平衡合规与效率。对于分析师而言,深入理解“交易真实性、数据一致性、主体适格性”的监管逻辑,结合宏观经济指标与微观操作实务,方能在外汇市场的复杂博弈中捕捉确定性机遇。

2. 衍生品工具的应用与风险

2. 衍生品工具的应用与风险