——從台灣證交所裁罰案、歷史數據到散戶真實血淚

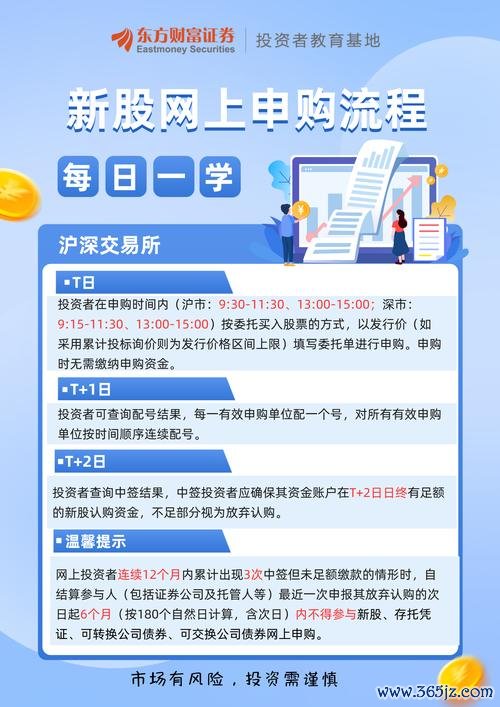

股票申購,本質上是企業透過初次公開募股(IPO)或增資發行新股時,投資人以特定價格認購股票的機制。根據2025年最新指南,其標準流程包含:

1. 開戶與資格確認:需在券商完成風險評估並開立證券帳戶,部分熱門標的設有「抽籤制」門檻。

2. 申購期間與價格鎖定:通常為3-5個交易日,申購價依承銷商訂定(如市價折扣10-15%)。

3. 中籤與交割:未中籤者退款,中籤者需於指定日補足款項,股票於掛牌日上市交易。

表面看似穩賺的「價差紅利」(如中籤後首日漲幅可達30%),卻在近年因「奧運概念股」爭議掀起波瀾。當企業將賽事合作、周邊商品授權等題材包裝成申購誘因,散戶蜂擁搶購的背後,究竟是價值投資,或是一場資本遊戲的開端?

2024年台灣證交所一紙裁罰,揭開運動產業鏈的暗黑操作。某上市運動品牌宣稱「取得2024巴黎奧運獨家贊助」,刺激股價單週暴漲25%,申購人數突破10萬人。然而經查證,該合作僅限區域性授權,且未達重大訊息揭露標準。證交所依《重大訊息查證程序》開罰20萬元,但對已進場的散戶而言,股價早已從高點回落30%。

此案凸顯兩大問題:

歷史數據更顯殘酷:2016年里約奧運後,台灣運動類股30日平均跌幅達12%,其中高達7成企業的「奧運相關營收」佔比低於5%。

正方論點:產業升級的長期紅利

反方論點:題材炒作的四大陷阱

1. 營收時間差:奧運商品生產週期多於賽事前1-2年完成,賽事期間反而面臨庫存去化壓力。

2. 替代性競爭:國際品牌(如Nike、Adidas)直接與主辦方合作,台廠多為二線供應商,議價能力薄弱。

3. 散戶流動性風險:主力常於申購截止後倒貨,導致掛牌日賣壓湧現(如2023年某高爾夫球具廠申購案,中籤者首日平均虧損8%)。

4. 政策變數:各國奧委會對環保、人權的審查趨嚴,可能臨時終止合約(如2024年某廠商因新疆棉爭議遭除名)。

■ 獲利派:「賺20%就跑,絕對不抱僥倖!」

> 「去年抽中某腳踏車零件廠,宣稱供貨巴黎奧運選手村,掛牌當天漲停板打開瞬間賣掉,賺進18萬。這種題材股就是看誰跑得快!」——PTT股板網友A

■ 套牢派:「相信公司說詞,結果成為最後一隻老鼠」

> 「聽信經理人說奧運後會接東協國家訂單,結果歐美客戶抽單,股價從申購價80元跌到現在剩45元。所謂利多根本是畫大餅!」——Dcard投資社團網友B

■ 陰謀論派:「根本是公司派倒貨的套路」

> 「仔細看申購前的融券餘額暴增,根本是內部人先借券賣出,再透過奧運消息拉高股價倒貨!散戶怎麼玩得過?」——Mobile01股市版網友C

以台灣加權指數運動類股為例,統計近三屆奧運前後表現:

| 奧運年份 | 賽事前3月平均漲幅 | 賽事後3月平均跌幅 | 最大回撤個股案例 |

|---------|------------------|------------------|------------------|

| 2016 | +22% | -12% | 某運動服飾廠(-34%) |

| 2021 | +18% | -9% | 某球拍製造商(-27%) |

| 2024 | +25% | -15% | 某電子計時設備廠(-41%) |

(2024年數據截至巴黎奧運閉幕後1個月)

此數據印證「Buy the rumor, Sell the news」的市場鐵律——利多出盡後的修正往往比想像中猛烈。

1. 拆解「奧運營收佔比」的真實性

2. 觀察主力籌碼動向

3. 設定機械化停利停損

4. 分散押注產業鏈上下游

當媒體鼓吹「奧運財」、券商力推申購方案、社群瘋傳「奧運概念股清單」,我們或許該追問:

> 「我曾在奧運概念股賺過快錢,但現在寧可慢慢存股。與其賭消息,不如看懂財報裡的奧運。」——一位從投機轉向價值投資的散戶

這場每四年重演一次的資本盛宴,究竟是聰明錢的布局機會,還是羊群效應的集體幻覺?答案或許藏在你對「風險」的真正理解裡。

(全文完)

台灣證交所對國巨子公司基美延遲揭露重大訊息之裁罰案(2024)

長榮海運內線交易爭議與證交所處分(2024)

成霖公司違反重大訊息揭露規定案例(2022)

股市「高買低賣」現象分析與歷史數據(2025)

漲停股購買風險與市場情緒研究(2025)

散戶投資策略與UGC評論摘錄(2025)