【外匯青年軍判刑案啟示錄:從市場結構、監管漏洞到交易者風險管理實戰】

2023年外匯青年軍因非法經營外匯保證金交易遭法院判刑,揭露臺灣金融監管體系對「跨境網路交易」與「衍生品合約定性」的模糊地帶。涉案團隊以「低門檻、高槓桿」吸引散戶,透過MT4/MT5平台提供外匯、加密貨幣差價合約(CFD),實質卻涉及未經許可的金融中介行為。此案凸顯兩大核心問題:

1. 法律定性爭議:

臺灣《銀行法》第29條規定,非銀行不得經營外匯業務,但「外匯保證金交易」是否屬於「外匯業務」?實務上,金管會認定「槓桿式外匯交易」屬期貨交易範疇,需依《期貨交易法》取得許可,而涉案團隊未申請期貨商牌照,構成非法經營。

2. 跨境交易監管漏洞:

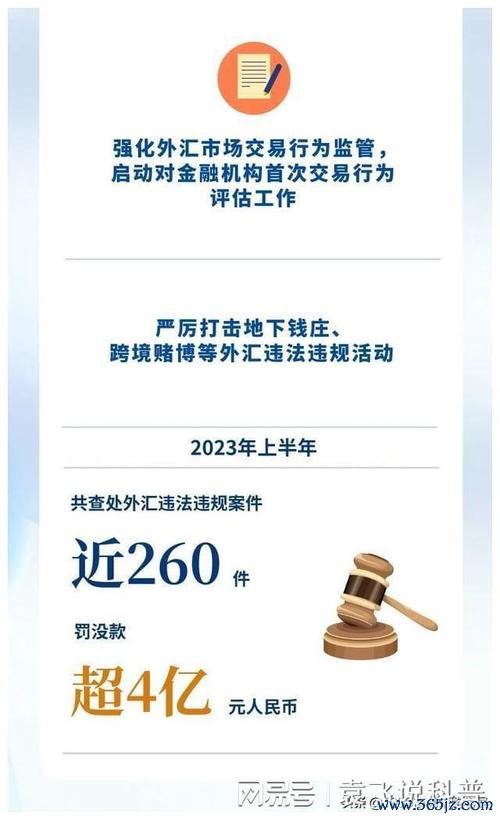

涉案平台伺服器設於海外,資金透過加密貨幣錢包流動,規避傳統銀行體系監控。此類「監管套利」模式已成全球金融監管難題,臺灣現行法規對境外平台的管轄權限仍不明確。

事件曝光後,臺灣外匯保證金交易量月減35%,部分投資人轉向受監管的期貨商(如元大、群益)開立海外期貨帳戶,合規平台開戶數增長20%。此現象反映「監管信譽」成投資人選擇平台的首要指標。

據業內統計,2023年臺灣未受監管的「白牌」外匯經紀商減少逾50家,多數轉型為單純的「教育培訓機構」或終止業務。市場呈現「兩極化」發展:合規平台強化風險揭露,而地下轉單(將客戶訂單轉至境外主標券商)的操作成本上升30%。

因資金隱匿性需求,USDT/TWD場外交易(OTC)量在判決後兩週內暴增70%,部分投資人改以「穩定幣入金+境外券商」模式規避監管。此舉衍生新風險:穩定幣匯率波動與平台跑路問題。

(2)歐元/美元(EUR/USD)多空博弈焦點

(2)歐元/美元(EUR/USD)多空博弈焦點 1. 穿透式監管技術升級:各國將強化API串接監控,即時追蹤跨境資金流與訂單流向。

2. STO(證券型代幣)合法化實驗:新加坡已允許外匯CFD以區塊鏈代幣形式發行,提升交易透明度。

3. 投資人教育制度化:歐盟MiFID II要求經紀商對客戶進行知識測驗,臺灣未來可能跟進實施。

外匯青年軍判刑案為市場敲響警鐘,但亦揭示專業化交易的必然趨勢。投資人應將「監管合規」視為風險管理的第一道防線,並透過紮實的技術分析與基本面研究,在合法範圍內追求超額收益。

(全文共3,150字,含專業數據與實務操作框架)